2019年03月02日

牛伏川100周年にあたっての今後の維持・活用と、アーティストバンクの活用について、12月議会で一般質問。

こんばんは、最年少松本市議会議員の青木たかしです。

12月議会の議事録が公開されましたので、12月定例会の一般質問について報告させていただきます。

今日は、牛伏川階段工の維持・活用と、アーティストバンクの活用についてです。

100周年記念事業の現地視察

牛伏川階段工は、今年で100周年を迎え、県内外から多くの方をお招きし、その価値がふたたび注目されることとなりました。地元ではボランティア団体がその維持・保守から、観光客の案内までを担っていて、その継続性が懸念されています。そこで、12月議会にて、

1,階段工の観光や防災施設としての活用について

2,階段工の保守・保存への行政としての支援について

3,今後の教育現場での活用のあり方について

の3点を質問しました。以下、実際の答弁です。

◎建設部長(小出光男)

牛伏川階段工の活用及び保守・保存の支援についてお答えいたします。

まず、今後の活用のあり方についてでございますが、長野県では、このたびの100周年記念行事が一過性のものにならないよう、検討委員会などを組織し、今後の活用について検討をしていくことでございます。

松本市といたしましては、ホームページや文化財マップに掲載するなど周知に取り組んでおりますので、これを継続するとともに、長野県あるいは地元の皆様方と協力、協働をしまして、観光や防災学習などの場として活用を考えてまいります。

また、特に地元の皆様には、引き続き地域の宝として、誇りと愛着を持って次世代に引き継ぎ、地域活動の場として積極的にご活用いただきたいと考えております。

次に、保守・保存の支援についてでございます。

牛伏川階段工につきましては、河川管理者であります長野県松本建設事務所が維持管理を行っております。また、議員からご紹介がございましたように、地元の内田地区の皆様や団体の皆様もボランティアで草刈りや日常の清掃などの環境整備に御尽力をいただいております。長野県からは、この完成100周年を機に、新たな維持管理に関して検討をするとお聞きをしております。松本市といたしましては、長野県に対し地元への支援についても検討をお願いするとともに、長野県や地元の皆様が行う環境整備など維持管理に協力をしてまいります。

◎教育長(赤羽郁夫) 〔登壇〕

お答えをいたします。

重要文化財であります牛伏川階段工は、防災施設、文化財、親水公園など、多様な側面を持つ施設でありまして、観光資源だけでなく、自然体験や学習教材など、さまざまな活用の可能性を持っています。私もたびたび現地を訪れ、四季折々に移り変わる自然のすばらしさに触れ、親子が安全に自然と触れ合う憩いの場であると感じています。同時に、訪ねるたびにその技術力の高さに圧倒され、災害克服に向けた先人たちの強い思いを感じております。

議員ご紹介のように、今回100周年記念式典のシンポジウムにおきまして、地元明善小学校5年2組の子供たちが、牛伏川階段工にかかわるすばらしい総合的な学習の時間の取り組みの成果を発表しました。学校からは、今後も5年生の大切な学習として、代々引き継いでいきたいと伺っております。

また、中山小学校や明善小学校では、遠足の目的地として、市内3つの中間教室では、合同校外学習の目的地として現地を訪れ、豊かな自然を満喫しております。

そのほかの学校では、職員研修として現地を訪れたり、社会科教師の同好会が、地域素材の教材化に取り組むなど、治山治水施設の歴史について学ぶよい機会を得ております。ただいま申し上げましたように、牛伏川階段工につきましては、多様な学びができる松本市の重要な学習教材の1つでありますので、引き続き継続的な活用に取り組んでまいりたいと考えております。

以上が答弁でした。松本市として維持管理にも協力していくことや、一過性とならないよう、防災や観光の活用を考えていくことが示されました。

次に、アーティストバンクについて。

こちらの記事に制度概要は書きましたが、アーティストバンクとして募集をしているものの、ひとを集めた一方でその活用がまだまだ図られていないという実態がありました。そこで、今回の質問では、制度活用の実態と、さらなる活用について質問をしました。以下が答弁です。

◎文化スポーツ部長(寺沢和男)

アーティストバンクについてお答えいたします。

アーティストバンク松本は、松本に在住、活動する若手芸術家等の支援を目的に設置し、現在、アーティストや楽都・松本ライブ出演者の情報156件を市公式ホームページに掲載し、広く市民の方へ周知するほか、地区公民館等にポスターを掲示するなどして情報提供をしております。

情報提供後は、アーティストの活動内容や連絡先などのお問い合わせをいただいているほか、市内小学校のシンボルマーク制作や老人ホームでの演奏などの活用実績も確認しております。

しかしながら、登録者と利用者間で直接交渉する運用のため、詳細な実績は把握できておりません。昨年8月に始めた制度でありますので、まずは内容の拡充に注力してまいりましたが、今後は活用実績の情報収集に努めるとともに、多くの方々にご活用いただけるよう、地域や庁内への積極的な周知を図ってまいりたいと考えております。また、アーティストが活躍できる環境づくりのため、議員ご紹介の他市事例も参考にしながら、人や活動を結ぶことのできる職員や市民プロデューサーの育成、国等の補助金に係る情報提供など、松本ならではの取り組みを進めてまいります。

以上です。他市事例も参考に、さらなる活用を図り、市民プロデューサーの育成などの取り組みも進めることが示されました。以下、実際の質問文となります。このほかに質問した外堀復元などのテーマについては改めて記事にします。

松本市内田の牛伏川にある階段状の石積み水路でありますフランス式階段工、こちらはことしで完成100周年を迎えました。この件については、吉村議員からも質問された経過がございますが、10月19日に開催されました100周年記念事業を受けて、改めて市としての考えをお伺いしたいと思います。

私も現地見学会とシンポジウムに参加させていただきましたが、現地見学会では、県内外から150人の参加者があるなど、階段工の価値が全国的に認められているものであることがうかがえる盛況な事業となりました。このシンポジウムの中では、明善小学校の生徒が、この記念事業に当たっての学習成果を発表しており、この階段工がなければ、自分たちはここにいなかったかもしれないというような子供たちの発表を聞いて、地元の皆さん、大変感銘を受けておりました。今回の式典で、単発で終わることのないように、さらに地域や学校等で、学習教材として継続的に活用していただきたいと願う声を当日もお聞きしましたが、本件に関する教育長の所感と見解をお伺いしたいと思います。

また、この記念式典によって注目が集まりまして、地元の地域からも、もっとこの階段工を多くの人に知ってもらいたい。もっと活用することはできないのかといった声も上がっているところです。県の整備によって、半ば公園のような整備となっておりますが、子供も多く来ていることから、南部に位置する市民の憩いの場としての活用、あるいは東雲の道と呼ばれる観光ルートへの接続、また重要文化財馬場家住宅が近くにありますので、こちらとの連携であったり、そして本質であります防災を学ぶ施設としてなど、この貴重な資源を広く知ってもらい、活用を願う声をよくお聞きします。地元でも機運が醸成されてきていると感じる今ですが、今後の活用のあり方について、市としての見解を伺います。

一方、そういった活用を求める声がある中、階段工周辺の維持管理のあり方が課題ともなっています。ここの保守を任されているのは、設立の経過からいえば、まさに有志のボランティア団体の皆さんです。構成員は12人ほどで、会員の高齢化によって、今後の継続については限界を迎えているという声が聞かれます。地域の子供たちも遠足等で毎年訪れ、テレビで紹介されてからは観光客にも知られる場所となったことで、昨年は1万人、100周年のことしは1万2,000人ほどが訪れる見込みだと地元の方からお聞きしました。このため管理する団体では、訪れる人が安心して、また快適に、そして視覚的に階段工を見られるようにするため、夏場における複数回の草刈り、トイレ清掃に始まり、現地案内の依頼があれば対応をし、資料の印刷、発送も手がけているとのことでした。

今回の階段工にあるトイレ更新の際には、ボランティア団体がその利用者数の調査を行い、くみ取り式だったころは、その容量の確認と報告も行っていたようです。こういった維持管理の経費は、単なる原材料費のみならず、相当な実務管理のコストが発生しているものと推察されます。年間1万2,000人が来場する場所を、たった10人前後のボランティア団体で管理保全を行うのは限界で、手に負えなくなっていると思います。今の維持管理体制のままでは、将来的に立ち行かなくなることが今からでも容易に想像できてしまいます。将来の階段工のことを考えますと、こちらは大変重要な課題であり、地元の松本市としても真剣に考えなければならないテーマであると私は考えます。県の管轄であるとするのではなく、市としても将来のことを考え、危機感を持って、今のうちにどういった体制をとるべきなのか、その対応策を検討するべきであると考えます。このように地元の方々が整備をされる前は、草木が放置された状態であったことはもちろんですが、そのころは不法投棄がとても多かったと聞いています。ここを定期的に草刈りをして、そして子供たちが訪れるような場所となったことで、最近では不法投棄もなくなってきたということも聞いています。記念事業の中でも、もともと参考としていたフランスにある階段工は、その後の管理がなされず、見る影もなくなってしまっているというお話もお聞きいたしました。今後の保守・保存のあり方について、松本市民が活用し、松本市民が保全をしていることから、本市としてもこの方策を考えていただきたいと考えます。今後の保守・保存の支援につきまして、市として行うことについての見解を伺いたいと思います。

続きまして、件名3のアーティストバンクについてお伺いします。

松本市では、文化芸術を担う人材育成策の1つとして、市内で活動するアーティストの情報を集積し、ホームページで公開するアーティストバンク登録制度、こちらを昨年から始めています。そこではアーティストの活動や発表の場を創出し、また若手アーティスト同士の交流を図ることで、市民が文化芸術に触れる機会をつくることを目指しています。この4年間で、市民が芸術に触れられる機会の創出こそ、真の楽都松本を目指すのに必要だと私、申し上げてきましたが、楽都・松本ライブも実施される中、こちらのアーティストバンク制度、非常に重要で期待されている取り組みであると感じます。

このように市民から期待される事業であるからこそ、よく聞かれるのが登録をして情報を集積するだけでなく、しっかりと活用につなげてほしいという声です。まず、アーティストバンクの現在の問い合わせ実績と活用実績がどの程度あるのかを伺います。

このアーティストバンクは、ただ情報を集めるだけではなく、先ほども申し上げましたが、いかに活用するかといったことが重要です。今、地域ではよくお聞きするんですが、例えば、毎回恒例となっているような町会行事で企画を考える際に、何か目新しい特技、技能を持った人を呼びたいものの、そういった人を探すことに苦労しているといったお話をお聞きします。1つ事例としまして、札幌市では、札幌市アーティストバンクという同じような取り組みが運用されてきましたが、ことしからこれにかわる制度として、アーティストを必要としている市民や団体等からの相談受け付けを始めました。こちらでは対面で文化芸術活動について相談を受けているスタッフがいるなど、その相談体制を整え、またホームページ上でも、アートスペースや助成金の公募情報等、ボランティア紹介等の情報提供も行っています。松本市のアーティストバンクの活用につなげるため、松本市においてもコーディネーターや拠点を設置するなど、地域のアーティストが活躍できる環境を整えてほしいと考えますが、こちらについての見解もあわせて伺います。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

12月議会の議事録が公開されましたので、12月定例会の一般質問について報告させていただきます。

今日は、牛伏川階段工の維持・活用と、アーティストバンクの活用についてです。

100周年記念事業の現地視察

牛伏川階段工は、今年で100周年を迎え、県内外から多くの方をお招きし、その価値がふたたび注目されることとなりました。地元ではボランティア団体がその維持・保守から、観光客の案内までを担っていて、その継続性が懸念されています。そこで、12月議会にて、

1,階段工の観光や防災施設としての活用について

2,階段工の保守・保存への行政としての支援について

3,今後の教育現場での活用のあり方について

の3点を質問しました。以下、実際の答弁です。

◎建設部長(小出光男)

牛伏川階段工の活用及び保守・保存の支援についてお答えいたします。

まず、今後の活用のあり方についてでございますが、長野県では、このたびの100周年記念行事が一過性のものにならないよう、検討委員会などを組織し、今後の活用について検討をしていくことでございます。

松本市といたしましては、ホームページや文化財マップに掲載するなど周知に取り組んでおりますので、これを継続するとともに、長野県あるいは地元の皆様方と協力、協働をしまして、観光や防災学習などの場として活用を考えてまいります。

また、特に地元の皆様には、引き続き地域の宝として、誇りと愛着を持って次世代に引き継ぎ、地域活動の場として積極的にご活用いただきたいと考えております。

次に、保守・保存の支援についてでございます。

牛伏川階段工につきましては、河川管理者であります長野県松本建設事務所が維持管理を行っております。また、議員からご紹介がございましたように、地元の内田地区の皆様や団体の皆様もボランティアで草刈りや日常の清掃などの環境整備に御尽力をいただいております。長野県からは、この完成100周年を機に、新たな維持管理に関して検討をするとお聞きをしております。松本市といたしましては、長野県に対し地元への支援についても検討をお願いするとともに、長野県や地元の皆様が行う環境整備など維持管理に協力をしてまいります。

◎教育長(赤羽郁夫) 〔登壇〕

お答えをいたします。

重要文化財であります牛伏川階段工は、防災施設、文化財、親水公園など、多様な側面を持つ施設でありまして、観光資源だけでなく、自然体験や学習教材など、さまざまな活用の可能性を持っています。私もたびたび現地を訪れ、四季折々に移り変わる自然のすばらしさに触れ、親子が安全に自然と触れ合う憩いの場であると感じています。同時に、訪ねるたびにその技術力の高さに圧倒され、災害克服に向けた先人たちの強い思いを感じております。

議員ご紹介のように、今回100周年記念式典のシンポジウムにおきまして、地元明善小学校5年2組の子供たちが、牛伏川階段工にかかわるすばらしい総合的な学習の時間の取り組みの成果を発表しました。学校からは、今後も5年生の大切な学習として、代々引き継いでいきたいと伺っております。

また、中山小学校や明善小学校では、遠足の目的地として、市内3つの中間教室では、合同校外学習の目的地として現地を訪れ、豊かな自然を満喫しております。

そのほかの学校では、職員研修として現地を訪れたり、社会科教師の同好会が、地域素材の教材化に取り組むなど、治山治水施設の歴史について学ぶよい機会を得ております。ただいま申し上げましたように、牛伏川階段工につきましては、多様な学びができる松本市の重要な学習教材の1つでありますので、引き続き継続的な活用に取り組んでまいりたいと考えております。

以上が答弁でした。松本市として維持管理にも協力していくことや、一過性とならないよう、防災や観光の活用を考えていくことが示されました。

次に、アーティストバンクについて。

こちらの記事に制度概要は書きましたが、アーティストバンクとして募集をしているものの、ひとを集めた一方でその活用がまだまだ図られていないという実態がありました。そこで、今回の質問では、制度活用の実態と、さらなる活用について質問をしました。以下が答弁です。

◎文化スポーツ部長(寺沢和男)

アーティストバンクについてお答えいたします。

アーティストバンク松本は、松本に在住、活動する若手芸術家等の支援を目的に設置し、現在、アーティストや楽都・松本ライブ出演者の情報156件を市公式ホームページに掲載し、広く市民の方へ周知するほか、地区公民館等にポスターを掲示するなどして情報提供をしております。

情報提供後は、アーティストの活動内容や連絡先などのお問い合わせをいただいているほか、市内小学校のシンボルマーク制作や老人ホームでの演奏などの活用実績も確認しております。

しかしながら、登録者と利用者間で直接交渉する運用のため、詳細な実績は把握できておりません。昨年8月に始めた制度でありますので、まずは内容の拡充に注力してまいりましたが、今後は活用実績の情報収集に努めるとともに、多くの方々にご活用いただけるよう、地域や庁内への積極的な周知を図ってまいりたいと考えております。また、アーティストが活躍できる環境づくりのため、議員ご紹介の他市事例も参考にしながら、人や活動を結ぶことのできる職員や市民プロデューサーの育成、国等の補助金に係る情報提供など、松本ならではの取り組みを進めてまいります。

以上です。他市事例も参考に、さらなる活用を図り、市民プロデューサーの育成などの取り組みも進めることが示されました。以下、実際の質問文となります。このほかに質問した外堀復元などのテーマについては改めて記事にします。

松本市内田の牛伏川にある階段状の石積み水路でありますフランス式階段工、こちらはことしで完成100周年を迎えました。この件については、吉村議員からも質問された経過がございますが、10月19日に開催されました100周年記念事業を受けて、改めて市としての考えをお伺いしたいと思います。

私も現地見学会とシンポジウムに参加させていただきましたが、現地見学会では、県内外から150人の参加者があるなど、階段工の価値が全国的に認められているものであることがうかがえる盛況な事業となりました。このシンポジウムの中では、明善小学校の生徒が、この記念事業に当たっての学習成果を発表しており、この階段工がなければ、自分たちはここにいなかったかもしれないというような子供たちの発表を聞いて、地元の皆さん、大変感銘を受けておりました。今回の式典で、単発で終わることのないように、さらに地域や学校等で、学習教材として継続的に活用していただきたいと願う声を当日もお聞きしましたが、本件に関する教育長の所感と見解をお伺いしたいと思います。

また、この記念式典によって注目が集まりまして、地元の地域からも、もっとこの階段工を多くの人に知ってもらいたい。もっと活用することはできないのかといった声も上がっているところです。県の整備によって、半ば公園のような整備となっておりますが、子供も多く来ていることから、南部に位置する市民の憩いの場としての活用、あるいは東雲の道と呼ばれる観光ルートへの接続、また重要文化財馬場家住宅が近くにありますので、こちらとの連携であったり、そして本質であります防災を学ぶ施設としてなど、この貴重な資源を広く知ってもらい、活用を願う声をよくお聞きします。地元でも機運が醸成されてきていると感じる今ですが、今後の活用のあり方について、市としての見解を伺います。

一方、そういった活用を求める声がある中、階段工周辺の維持管理のあり方が課題ともなっています。ここの保守を任されているのは、設立の経過からいえば、まさに有志のボランティア団体の皆さんです。構成員は12人ほどで、会員の高齢化によって、今後の継続については限界を迎えているという声が聞かれます。地域の子供たちも遠足等で毎年訪れ、テレビで紹介されてからは観光客にも知られる場所となったことで、昨年は1万人、100周年のことしは1万2,000人ほどが訪れる見込みだと地元の方からお聞きしました。このため管理する団体では、訪れる人が安心して、また快適に、そして視覚的に階段工を見られるようにするため、夏場における複数回の草刈り、トイレ清掃に始まり、現地案内の依頼があれば対応をし、資料の印刷、発送も手がけているとのことでした。

今回の階段工にあるトイレ更新の際には、ボランティア団体がその利用者数の調査を行い、くみ取り式だったころは、その容量の確認と報告も行っていたようです。こういった維持管理の経費は、単なる原材料費のみならず、相当な実務管理のコストが発生しているものと推察されます。年間1万2,000人が来場する場所を、たった10人前後のボランティア団体で管理保全を行うのは限界で、手に負えなくなっていると思います。今の維持管理体制のままでは、将来的に立ち行かなくなることが今からでも容易に想像できてしまいます。将来の階段工のことを考えますと、こちらは大変重要な課題であり、地元の松本市としても真剣に考えなければならないテーマであると私は考えます。県の管轄であるとするのではなく、市としても将来のことを考え、危機感を持って、今のうちにどういった体制をとるべきなのか、その対応策を検討するべきであると考えます。このように地元の方々が整備をされる前は、草木が放置された状態であったことはもちろんですが、そのころは不法投棄がとても多かったと聞いています。ここを定期的に草刈りをして、そして子供たちが訪れるような場所となったことで、最近では不法投棄もなくなってきたということも聞いています。記念事業の中でも、もともと参考としていたフランスにある階段工は、その後の管理がなされず、見る影もなくなってしまっているというお話もお聞きいたしました。今後の保守・保存のあり方について、松本市民が活用し、松本市民が保全をしていることから、本市としてもこの方策を考えていただきたいと考えます。今後の保守・保存の支援につきまして、市として行うことについての見解を伺いたいと思います。

続きまして、件名3のアーティストバンクについてお伺いします。

松本市では、文化芸術を担う人材育成策の1つとして、市内で活動するアーティストの情報を集積し、ホームページで公開するアーティストバンク登録制度、こちらを昨年から始めています。そこではアーティストの活動や発表の場を創出し、また若手アーティスト同士の交流を図ることで、市民が文化芸術に触れる機会をつくることを目指しています。この4年間で、市民が芸術に触れられる機会の創出こそ、真の楽都松本を目指すのに必要だと私、申し上げてきましたが、楽都・松本ライブも実施される中、こちらのアーティストバンク制度、非常に重要で期待されている取り組みであると感じます。

このように市民から期待される事業であるからこそ、よく聞かれるのが登録をして情報を集積するだけでなく、しっかりと活用につなげてほしいという声です。まず、アーティストバンクの現在の問い合わせ実績と活用実績がどの程度あるのかを伺います。

このアーティストバンクは、ただ情報を集めるだけではなく、先ほども申し上げましたが、いかに活用するかといったことが重要です。今、地域ではよくお聞きするんですが、例えば、毎回恒例となっているような町会行事で企画を考える際に、何か目新しい特技、技能を持った人を呼びたいものの、そういった人を探すことに苦労しているといったお話をお聞きします。1つ事例としまして、札幌市では、札幌市アーティストバンクという同じような取り組みが運用されてきましたが、ことしからこれにかわる制度として、アーティストを必要としている市民や団体等からの相談受け付けを始めました。こちらでは対面で文化芸術活動について相談を受けているスタッフがいるなど、その相談体制を整え、またホームページ上でも、アートスペースや助成金の公募情報等、ボランティア紹介等の情報提供も行っています。松本市のアーティストバンクの活用につなげるため、松本市においてもコーディネーターや拠点を設置するなど、地域のアーティストが活躍できる環境を整えてほしいと考えますが、こちらについての見解もあわせて伺います。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

2018年12月18日

松原モールで22日、イルミネーション&キャンドル&ホットワインのクリスマスイベント!モールのポテンシャルやいかに!

こんばんは、最年少松本市議会議員の青木たかしです。

ついに、このお知らせをするときが来ました…!

私の住む松原地区には、30年前の造成時に設置された松原モールという通りがあります。縄手通りのように、市道に指定されていますが車は通行不可能です。

このモールの入り口には、緑色の大きなゲートがあります。

そして、ガス灯が4基。市内にガス灯は、上土と千歳橋と、ここ松原モールにしかありません。

そして、メインの施設として、中央部にはからくり時計が。私が小学生の頃は、上の扉からブレーメンの音楽隊の人形が毎正時に顔をのぞかせていました。

そして…!

このたび、クリスマスの時期にあわせて、このようなイルミネーションイベントを企画するに至りました!

今回のチラシ

12月13日付市民タイムスのトップ記事

キャンドルも並べ、17時半〜19時にはホットココアとホットワインを提供することになっています。場所は、Google Mapで検索できるように、登録しておきました!目の前にあるデリシア隣には、寿台東口というバス停もあります。

この松原モール、古い異国風の光景が広がり、今も空きテナント自体は数軒しかないのですが、このモールが住民の間で活用されることはなく、使われるのは犬の散歩コースくらい・・・。

ずっと地域住民の間でも、なにかしら活用できないかと話には出ていたのですが、最近、このインターロッキングの間から生える雑草の草取りが地域で課題となり、この松原モールがだんだんと地域の重荷となり始めていました。

「せっかくある財産を活用して、住民に愛着を持ってもらえる場所にしないと!」という想いが住民有志の間で強くなり、モールのポテンシャルをまずは感じてもらうための本イベント実施に至りました。

これを皮切りに、今後もこの拠点でさまざまな活動・イベントができたらと考えていますが、ガス灯やからくり時計もうまく復活させられないか、長期間の電飾を点けるには電気代をどうするかといった課題が山積です。地域内外の方のご協力やアイディアも募集していますので、ぜひお声をお寄せください!

市内のイルミネーションスポットが限られている中、このモールの雰囲気の中でどのように映えるのか、当日が楽しみです。ご家族、ご友人とお出かけいただければ幸いです!

それでは22日にお待ちしてます!

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

ついに、このお知らせをするときが来ました…!

私の住む松原地区には、30年前の造成時に設置された松原モールという通りがあります。縄手通りのように、市道に指定されていますが車は通行不可能です。

このモールの入り口には、緑色の大きなゲートがあります。

そして、ガス灯が4基。市内にガス灯は、上土と千歳橋と、ここ松原モールにしかありません。

そして、メインの施設として、中央部にはからくり時計が。私が小学生の頃は、上の扉からブレーメンの音楽隊の人形が毎正時に顔をのぞかせていました。

そして…!

このたび、クリスマスの時期にあわせて、このようなイルミネーションイベントを企画するに至りました!

今回のチラシ

12月13日付市民タイムスのトップ記事

キャンドルも並べ、17時半〜19時にはホットココアとホットワインを提供することになっています。場所は、Google Mapで検索できるように、登録しておきました!目の前にあるデリシア隣には、寿台東口というバス停もあります。

この松原モール、古い異国風の光景が広がり、今も空きテナント自体は数軒しかないのですが、このモールが住民の間で活用されることはなく、使われるのは犬の散歩コースくらい・・・。

ずっと地域住民の間でも、なにかしら活用できないかと話には出ていたのですが、最近、このインターロッキングの間から生える雑草の草取りが地域で課題となり、この松原モールがだんだんと地域の重荷となり始めていました。

「せっかくある財産を活用して、住民に愛着を持ってもらえる場所にしないと!」という想いが住民有志の間で強くなり、モールのポテンシャルをまずは感じてもらうための本イベント実施に至りました。

これを皮切りに、今後もこの拠点でさまざまな活動・イベントができたらと考えていますが、ガス灯やからくり時計もうまく復活させられないか、長期間の電飾を点けるには電気代をどうするかといった課題が山積です。地域内外の方のご協力やアイディアも募集していますので、ぜひお声をお寄せください!

市内のイルミネーションスポットが限られている中、このモールの雰囲気の中でどのように映えるのか、当日が楽しみです。ご家族、ご友人とお出かけいただければ幸いです!

それでは22日にお待ちしてます!

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

2018年12月17日

受動喫煙を防げ!信州大学生が罰則規定を求める陳情書を提出するも、委員会で不採択に。パブリックコメントは21日まで。

こんばんは、最年少松本市議会議員の青木たかしです。

先日一般質問が終わりましたが、その報告は改めて書きたいと思います。

本日は、先週の委員会で審査された、受動喫煙対策について。

12月5日付け市民タイムスより

信州大学のサークル「CHANGE」が、市に対して受動喫煙対策に関する陳情書を提出しました。ちなみにこちらの団体ですが、昨年12月にはバスロケーションシステムとバスICカード決済導入に関する陳情・請願書も提出しています。

こちらのバスロケーションシステムですが、当初より遅れているものの、今年度中には導入される予定とのこと。

今回の請願内容は、市でパブリックコメントを実施している「松本市受動喫煙防止に関する条例骨子案」について。この条例では、屋外喫煙禁止エリアを設定することとなっていて、そのエリア内での喫煙をした人に対して指導員が指導することとなっています。これに対して、将来を担うこどもたちのために、「実効性を担保するため」に過料を課す、つまり、罰金を取ることをするべきではないかという趣旨のものが学生から提出されました。

実際の趣旨説明文も公開されています。

これに対して、松本市議会教育民生委員会では、一人の議員を除いて「不採択」と判断されました。「市民モラル・良識を信頼すべきだ」等という理由が挙げられましたが、請願者の学生は、新聞のコメントで、「モラルを信じるのが現状に照らしてどうか疑問もある」としています。

12月14日付け市民タイムスより

条例案に関する報道の中でも、喫煙に関する市の協議会のアンケートでは、過料を課すことに9人が賛成し、4人が反対だったと言われています。今回の条例については、12月21日までパブリックコメントが実施されており、インターネット経由でも提出することが可能なため、ご意見のある方は、ぜひこちらのリンク先から提出をお願いいたします。

それでは、また明日。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

先日一般質問が終わりましたが、その報告は改めて書きたいと思います。

本日は、先週の委員会で審査された、受動喫煙対策について。

12月5日付け市民タイムスより

信州大学のサークル「CHANGE」が、市に対して受動喫煙対策に関する陳情書を提出しました。ちなみにこちらの団体ですが、昨年12月にはバスロケーションシステムとバスICカード決済導入に関する陳情・請願書も提出しています。

こちらのバスロケーションシステムですが、当初より遅れているものの、今年度中には導入される予定とのこと。

今回の請願内容は、市でパブリックコメントを実施している「松本市受動喫煙防止に関する条例骨子案」について。この条例では、屋外喫煙禁止エリアを設定することとなっていて、そのエリア内での喫煙をした人に対して指導員が指導することとなっています。これに対して、将来を担うこどもたちのために、「実効性を担保するため」に過料を課す、つまり、罰金を取ることをするべきではないかという趣旨のものが学生から提出されました。

実際の趣旨説明文も公開されています。

提出した陳情書の文面と、趣旨説明の際に使用した原稿です。受動喫煙対策について議論するきっかけとなればと思い掲載します。 pic.twitter.com/B8xrWffxuy

— 地域参画プロジェクトCHANGE (@CHANGE_shinshu) 2018年12月13日

これに対して、松本市議会教育民生委員会では、一人の議員を除いて「不採択」と判断されました。「市民モラル・良識を信頼すべきだ」等という理由が挙げられましたが、請願者の学生は、新聞のコメントで、「モラルを信じるのが現状に照らしてどうか疑問もある」としています。

12月14日付け市民タイムスより

こちらの陳情書ですが、本日趣旨説明に行き、委員会による審議の結果、不採択という結果になりました。詳しくは後日また報告しますが、まずは市民モラルに期待をして条例を作りましょう、ということでした。何故このような結果になったのか、どうしていくべきなのか。議論を続けていこうと思います。 https://t.co/FE7tIbTEwI

— 地域参画プロジェクトCHANGE (@CHANGE_shinshu) 2018年12月13日

条例案に関する報道の中でも、喫煙に関する市の協議会のアンケートでは、過料を課すことに9人が賛成し、4人が反対だったと言われています。今回の条例については、12月21日までパブリックコメントが実施されており、インターネット経由でも提出することが可能なため、ご意見のある方は、ぜひこちらのリンク先から提出をお願いいたします。

受動喫煙対策の松本市条例案が示されました。現時点では罰則規定なしとなっています。ぜひコメントをお寄せください!

— 青木たかし(最年少松本市議会議員) (@aoki1230) 2018年11月26日

(仮称)松本市受動喫煙防止に関する条例骨子(案)に対するご意見(パブリックコメント)を募集します。 松本市ホームページ https://t.co/yQgQVLjppO

それでは、また明日。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

2018年11月02日

小諸市の停車場ガーデンを視察。松本市内でも、市民協働でガーデニング空間はできるか

こんばんは、最年少松本市議会議員の青木たかしです。

本日は、小諸市にある停車場ガーデンを委員会として視察してきました。NPO、市民協働のモデルケースであり、とても参考になったので、ブログで共有させていただきます。

※念のため、これは私個人が計画して行った視察ではなく、建設環境委員会として計画された視察です。下記の内容は、私の視察報告書の一部を抜粋したものです。

○停車場ガーデンとは?

停車場ガーデンは、市民参加で計画され、NPOが運営する公園で、開園から10年継続しています。四季折々の草木や花、おしゃれなオープンカフェ&ショップがあり、小諸宿の本陣主屋を復元した施設ではその歴史と手仕事の魅力を体験できるようになっています。

元は、小諸城が位置していた場所であり、その後、電車の停車場となった後、周辺に民間商業施設・娯楽施設が立ち並び、月極駐車場として広がっていました。駅前の物寂しい空間を盛り上げ、元気にしようということでこの計画が立ち上がりました。

2014年に全国の市民による優れた緑地管理を選定する緑の環境デザイン賞・特別企画において、「国土交通大臣賞」を受賞されました。2008年にも計画段階で設計案に対して大臣賞を受賞されているため、2度目の受賞となるようです。

○専門家・市民・行政が三つ巴となった協働モデル

一般的に、公園管理はできるだけ手がかからないように植栽なども考えることになりますが、この公園では、指定管理者制度によって管理をNPOに委託することを前提として計画を進めました。そのことで、自分たちで管理することを前提に市民有志と専門家が一緒に、理想のガーデニングの絵を描くことにつながりました。専門家と市民と行政が三つ巴となって協働したことにこの公園の特徴があります。

まず、この場所のもつ魅力を考える上で、ワークショップを重ね、その中で出てきたのが、「花をいっぱいにしたい」「ゆっくり過ごせる空間にしたい」「おしゃれなカフェを設置したい」といったもので、実際に現実のものとなっています。

その後、造園家のとりまとめた設計案が「緑のデザイン賞」で国土交通大臣賞を受賞し、800万円を獲得したことで自由にガーデニングを行うことができたといいます。造成と建物は市の予算で設置しました。実施設計段階では、公園管理の担い手の育成も視野に入れて、「緑の学校」と「食の学校」を設置することも並行して進めており、担い手を育成した段階で公園を供用開始としたことが特徴としても挙げられています。

市民の手を借りてどれだけ巻き込み、愛着をもってもらうかが重要であり、庭の管理に関わる人を広げて、共に学びながら設計に反映させていく中で、「自分たちの庭」という意識を醸成させていったといいます。また、極力行政主導とせず、形式的なものを排して市民が自主的に進めていったことも成功要因のひとつとして紹介されました。

○当初からブレないコンセプト「食と緑でまちを元気に」

ここのカフェで提供するのは地元食材を使ったもので、ショップでは道の駅のように、地元のパン屋さんやお菓子屋さんの品物、クラフト品から農産物も販売しています。

このカフェ&ショップは、本来「公園管理棟」のはずでしたが、事務所よりも、庭と一体になった開放的でおしゃれなカフェ&ショップの方がまちの活性化につながると考え、現在の形になったといいます。ただ、カフェ運営ノウハウをNPOでは持ち合わせていなかったため、3年前から影の運営は専門業者に委託をすることとなりました。結果、効率化と料理の質向上が図られ、地域の植物を活用した商品開発にもつながっています。

今、このエリアは新しい企画として各種イベントを開催したり、夕暮れにはワインを楽しんでもらうなど、駅前のにぎわいを生み出す場所となっています。

○隣接する公共施設も再利用し、管理にも工夫を凝らす

このガーデンエリアに隣接して、小諸宿の本陣を復元した市営歴史資料館があったのですが、来館者が少なく採算が取れなかったため、2005年から6年間休館していました。このエリアの造成にあたり、公園との一体的な活用を図ろうと、こちらの管理もNPOで受託することを考えたそうです。

その際、常駐スタッフの確保が課題となっていましたが、共同ギャラリーを持ちたいと願っていた手仕事作家のグループに、作業場兼ギャラリーとして使ってもらう代わりに常駐してもらうことを発想。1年の実験活用を経て、2012年に歴史的建物の公開&手仕事ギャラリー&ショップとして再オープンするに至りました。今はNPOが指定管理者となり、手仕事グループメンバーが運営し、建物を公開しながら毎月展示会や講座を企画・開催しています。

○公園を介して生まれる、人と文化の交流

この公園は、指定管理者であるNPO法人こもろの杜が市から管理運営を受託しています。NPOスタッフは積極的に「緑の学芸員」として、いろいろなグループのやりたいことをサポートし、様々な才能を持つ人材を見つけては企画を持ちかけ、団体や人のコラボレーションを仕掛けたりしています。

若い人から年配の方まで、自分たちの生きがいや活躍、表現の場を求める人たちの交流から生まれる力を、まちの想像力につなげていきたいという願いがあるそうです。

○プロセスに大きな価値

2005年、小諸市は空地になっていた駅前のこの場所を公園とすることを決め、それ以上のことは白紙の状態のまま、市民参加のワークショップ「駅周辺まちづくり・アイデア会議」を実施し、その運営をNPO法人小諸町並み研究会に委託しました。

参加者は公募で150人(延べ4回)。テーマ別に話し合う経過で、提案を実現させたいという市民有志の動きが生まれたといいます。2007年度にその参加者の中から、専門性とやる気のある人を中心に運営計画づくりをすすめ、2008年度にNPOこもろの杜立ち上げに至りました。これを受け、市はこのNPOに運営委託する方針を固めています。

このプロセスの中で、市は設計業者とは別に施設のプロデュースを小諸町並み研究会に委託。備品一つにしても、普通なら業者入札で適当に既成品を揃える所を、「施設のコンセプトに合ったものをできるだけ安く」というスタンスで、たとえばカフェのテーブルは地元デザイナーに依頼し、予算オーバーの部分はみんなで作業を手伝いました。

行政やコンサルタントが先に設計を進めてしまい、運営者をその後に選定するという手順ではなく、市民・専門家の人材集めから始まり、関わる人の体制を形成しながらその人たちが想いを持って運営できる施設をデザインしていくという参加のプロセス設計は、時間はかかりながらも、高齢化の進む中心市街地において、新しい人材をまちづくりに呼び込み、活躍してもらうという目的においては理想的なプロセスです。

この取組によって、協働のノウハウも培われたとのことでした。

○組織体制について

立ち上げをプロデュースしたNPOのプランナーが担当理事として全体をまとめ、常勤1名(施設長)、非常勤3〜4名で公園管理とショップを回しています。

初代施設長は計画ワークショップに参加した地元園芸家、2代目は全国にガーデナーを公募して、若さと専門性を備えた人材を獲得したといいます。NPO専従は施設長一人ですが、他にも主に子育ての終わった数人の女性スタッフが、庭仕事、ショップ運営、講座やイベント企画、広報にあたっています。経理部門は、商店経営者のNPO理事が裏方で支えています。

その他、多くのボランティアスタッフが、この公園の維持管理や、企画運営に携わっています。

小諸駅のすぐ目の前にある停車場ガーデン

○地元の理解と観光客の増加

これまでの経過で、やはり地元の理解は課題として挙げられていました。地元商店街との調整や音の問題もあるそうですが、地道に説明を続けているとのことです。来訪者の実績や良い感想が上がっているので、それをもとに商売に繋げてもらえるように伝えています。

また、現在この公園は、市民と観光客が半々で利用しており、どちらかに偏ることのないように、バランスを取って運営していくことに注意をしているとのことでした。

■

実際に現地を視察すると、そこにいるだけでも癒やされる憩いの空間となっており、ガーデニングの効果や価値を再認識することができました。子どもたちの通学路になっていることも、非常に意義深いと感じます。松本でも、駅前に留まらず、各所においてこれを参考に展開できる可能性を感じています。

高齢化の進む各地域において、住民の生きがいやコミュニティづくりにもつながる本事例は有効な取り組みであり、いかに初期段階から住民を巻き込み、当事者意識を持ってもらうかというモデルケースとして大変参考となりました。松原モールでも、展開できないかと想像を膨らませていました…。

それでは、また明日。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

本日は、小諸市にある停車場ガーデンを委員会として視察してきました。NPO、市民協働のモデルケースであり、とても参考になったので、ブログで共有させていただきます。

※念のため、これは私個人が計画して行った視察ではなく、建設環境委員会として計画された視察です。下記の内容は、私の視察報告書の一部を抜粋したものです。

○停車場ガーデンとは?

停車場ガーデンは、市民参加で計画され、NPOが運営する公園で、開園から10年継続しています。四季折々の草木や花、おしゃれなオープンカフェ&ショップがあり、小諸宿の本陣主屋を復元した施設ではその歴史と手仕事の魅力を体験できるようになっています。

元は、小諸城が位置していた場所であり、その後、電車の停車場となった後、周辺に民間商業施設・娯楽施設が立ち並び、月極駐車場として広がっていました。駅前の物寂しい空間を盛り上げ、元気にしようということでこの計画が立ち上がりました。

2014年に全国の市民による優れた緑地管理を選定する緑の環境デザイン賞・特別企画において、「国土交通大臣賞」を受賞されました。2008年にも計画段階で設計案に対して大臣賞を受賞されているため、2度目の受賞となるようです。

○専門家・市民・行政が三つ巴となった協働モデル

一般的に、公園管理はできるだけ手がかからないように植栽なども考えることになりますが、この公園では、指定管理者制度によって管理をNPOに委託することを前提として計画を進めました。そのことで、自分たちで管理することを前提に市民有志と専門家が一緒に、理想のガーデニングの絵を描くことにつながりました。専門家と市民と行政が三つ巴となって協働したことにこの公園の特徴があります。

まず、この場所のもつ魅力を考える上で、ワークショップを重ね、その中で出てきたのが、「花をいっぱいにしたい」「ゆっくり過ごせる空間にしたい」「おしゃれなカフェを設置したい」といったもので、実際に現実のものとなっています。

その後、造園家のとりまとめた設計案が「緑のデザイン賞」で国土交通大臣賞を受賞し、800万円を獲得したことで自由にガーデニングを行うことができたといいます。造成と建物は市の予算で設置しました。実施設計段階では、公園管理の担い手の育成も視野に入れて、「緑の学校」と「食の学校」を設置することも並行して進めており、担い手を育成した段階で公園を供用開始としたことが特徴としても挙げられています。

市民の手を借りてどれだけ巻き込み、愛着をもってもらうかが重要であり、庭の管理に関わる人を広げて、共に学びながら設計に反映させていく中で、「自分たちの庭」という意識を醸成させていったといいます。また、極力行政主導とせず、形式的なものを排して市民が自主的に進めていったことも成功要因のひとつとして紹介されました。

○当初からブレないコンセプト「食と緑でまちを元気に」

ここのカフェで提供するのは地元食材を使ったもので、ショップでは道の駅のように、地元のパン屋さんやお菓子屋さんの品物、クラフト品から農産物も販売しています。

このカフェ&ショップは、本来「公園管理棟」のはずでしたが、事務所よりも、庭と一体になった開放的でおしゃれなカフェ&ショップの方がまちの活性化につながると考え、現在の形になったといいます。ただ、カフェ運営ノウハウをNPOでは持ち合わせていなかったため、3年前から影の運営は専門業者に委託をすることとなりました。結果、効率化と料理の質向上が図られ、地域の植物を活用した商品開発にもつながっています。

今、このエリアは新しい企画として各種イベントを開催したり、夕暮れにはワインを楽しんでもらうなど、駅前のにぎわいを生み出す場所となっています。

○隣接する公共施設も再利用し、管理にも工夫を凝らす

このガーデンエリアに隣接して、小諸宿の本陣を復元した市営歴史資料館があったのですが、来館者が少なく採算が取れなかったため、2005年から6年間休館していました。このエリアの造成にあたり、公園との一体的な活用を図ろうと、こちらの管理もNPOで受託することを考えたそうです。

その際、常駐スタッフの確保が課題となっていましたが、共同ギャラリーを持ちたいと願っていた手仕事作家のグループに、作業場兼ギャラリーとして使ってもらう代わりに常駐してもらうことを発想。1年の実験活用を経て、2012年に歴史的建物の公開&手仕事ギャラリー&ショップとして再オープンするに至りました。今はNPOが指定管理者となり、手仕事グループメンバーが運営し、建物を公開しながら毎月展示会や講座を企画・開催しています。

○公園を介して生まれる、人と文化の交流

この公園は、指定管理者であるNPO法人こもろの杜が市から管理運営を受託しています。NPOスタッフは積極的に「緑の学芸員」として、いろいろなグループのやりたいことをサポートし、様々な才能を持つ人材を見つけては企画を持ちかけ、団体や人のコラボレーションを仕掛けたりしています。

若い人から年配の方まで、自分たちの生きがいや活躍、表現の場を求める人たちの交流から生まれる力を、まちの想像力につなげていきたいという願いがあるそうです。

○プロセスに大きな価値

2005年、小諸市は空地になっていた駅前のこの場所を公園とすることを決め、それ以上のことは白紙の状態のまま、市民参加のワークショップ「駅周辺まちづくり・アイデア会議」を実施し、その運営をNPO法人小諸町並み研究会に委託しました。

参加者は公募で150人(延べ4回)。テーマ別に話し合う経過で、提案を実現させたいという市民有志の動きが生まれたといいます。2007年度にその参加者の中から、専門性とやる気のある人を中心に運営計画づくりをすすめ、2008年度にNPOこもろの杜立ち上げに至りました。これを受け、市はこのNPOに運営委託する方針を固めています。

このプロセスの中で、市は設計業者とは別に施設のプロデュースを小諸町並み研究会に委託。備品一つにしても、普通なら業者入札で適当に既成品を揃える所を、「施設のコンセプトに合ったものをできるだけ安く」というスタンスで、たとえばカフェのテーブルは地元デザイナーに依頼し、予算オーバーの部分はみんなで作業を手伝いました。

行政やコンサルタントが先に設計を進めてしまい、運営者をその後に選定するという手順ではなく、市民・専門家の人材集めから始まり、関わる人の体制を形成しながらその人たちが想いを持って運営できる施設をデザインしていくという参加のプロセス設計は、時間はかかりながらも、高齢化の進む中心市街地において、新しい人材をまちづくりに呼び込み、活躍してもらうという目的においては理想的なプロセスです。

この取組によって、協働のノウハウも培われたとのことでした。

○組織体制について

立ち上げをプロデュースしたNPOのプランナーが担当理事として全体をまとめ、常勤1名(施設長)、非常勤3〜4名で公園管理とショップを回しています。

初代施設長は計画ワークショップに参加した地元園芸家、2代目は全国にガーデナーを公募して、若さと専門性を備えた人材を獲得したといいます。NPO専従は施設長一人ですが、他にも主に子育ての終わった数人の女性スタッフが、庭仕事、ショップ運営、講座やイベント企画、広報にあたっています。経理部門は、商店経営者のNPO理事が裏方で支えています。

その他、多くのボランティアスタッフが、この公園の維持管理や、企画運営に携わっています。

小諸駅のすぐ目の前にある停車場ガーデン

○地元の理解と観光客の増加

これまでの経過で、やはり地元の理解は課題として挙げられていました。地元商店街との調整や音の問題もあるそうですが、地道に説明を続けているとのことです。来訪者の実績や良い感想が上がっているので、それをもとに商売に繋げてもらえるように伝えています。

また、現在この公園は、市民と観光客が半々で利用しており、どちらかに偏ることのないように、バランスを取って運営していくことに注意をしているとのことでした。

■

実際に現地を視察すると、そこにいるだけでも癒やされる憩いの空間となっており、ガーデニングの効果や価値を再認識することができました。子どもたちの通学路になっていることも、非常に意義深いと感じます。松本でも、駅前に留まらず、各所においてこれを参考に展開できる可能性を感じています。

高齢化の進む各地域において、住民の生きがいやコミュニティづくりにもつながる本事例は有効な取り組みであり、いかに初期段階から住民を巻き込み、当事者意識を持ってもらうかというモデルケースとして大変参考となりました。松原モールでも、展開できないかと想像を膨らませていました…。

それでは、また明日。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

2018年11月01日

松本城南・西外堀の復元が中断となり、芝生による平面整備へ方針転換することに。どうして掘れなくなったのか?

こんばんは、最年少松本市議会議員の青木たかしです。

先日更新した中核市に関する記事が、ヤフーニュースにも取り上げられました。「松本市が目指そうとしている中核市とは何なのか」について、現段階で市が説明していることと、今後の課題についてまとめてありますので、ご一読いただけますと幸いです。

ナガブロだけでなく、選挙ドットコム上のブログやホームページも更新していますので、こちらもよろしければ御覧ください。

https://go2senkyo.com/seijika/159204

■

今日から、外堀復元事業について書いていきたいと思います。

平成30年7月の議員協議会で、南・西外堀を復元することができなくなったことがわかりました。原因は、平成29年度8〜9月と平成30年1〜3月に行った土壌汚染調査で、鉛及びその化合物の土壌溶出量が、基準値を0.001〜0.021mg超えていると判明したことです。

1,なぜ土壌汚染があると掘れなくなるの?

まず、病院や食品加工場を設置するわけでもなく、お堀を掘るということなのに、どうして土壌汚染が関係するのかという疑問が生じるのではないでしょうか。

土壌汚染対策法では、3,000㎡以上の土地で、汚染基準値を超えている土地を「掘る」(形質を変更する)場合には、その区域を汚染区域として指定し、掘ったりすることでその汚染を周りに拡散させないため、汚染の適切な処理をしなければならないこととされています。

そして、その汚染除却にかかった費用は、その土地を汚染させた人が負担することとなっています。

しかし、調査分析の結果、広く均一に汚染が分布していることと、汚染が基準値の10倍以下であることから、自然由来の汚染(原因は不明)であることがわかりました。この汚染は、かつての堀底のあたりに分布しているようで、地表近くの土壌は汚染されていないこともわかっています。また、周辺の井戸や飲水にも現時点では溶出していないことも明らかとなりました。

2,自然由来の汚染であっても、土地所有者の責任に。市が除却費用を出せない理由。

自然由来なら、汚染させた原因となる人がいないので、問題がなさそうに見えます。

しかし、平成22年に土壌汚染対策法が改正され、自然由来であっても、健康被害の観点からは汚染であることには変わりがなく、土壌汚染対策法が適用されることとなりました。そうなると、この区域を汚染区域として指定をしなければならなくなり、汚染が拡散しないようにするため、鉛の汚染を綺麗にする必要が生じます。

この時、この綺麗にする費用を誰が持つことになるかといえば、土地の地権者が原因の汚染ではないため、市が費用負担していいように思えます。

しかし、今度は民法570条において、「売主の瑕疵担保責任」という法律があり、売買した土地に隠れた問題(瑕疵)があった場合、その問題を取り除くための費用は売主(今回は地権者)が負担しなければならないこととされています。(契約書上にも、この「瑕疵担保責任」の条項は明記されています。)

その費用は、少なくとも4億6千万円にのぼるとされていて、土地の購入費用がそれだけ減額されることとなってしまいます。

これを市が税金を使って綺麗にする費用を支払った場合、一部の市民への便宜供与にあたり、住民訴訟が起こされる可能性が高くなることから、市でも費用を出せず、売主にも請求できないという事態が生じました。

3,用地購入の目的を「平面整備」として方針転換し、お堀復元は将来課題へ。

法律上、土地の瑕疵が見つかってから1年以内(土壌汚染発覚が29年9月であったため、翌年の30年9月までの間)に、買主は売主に損害賠償を請求することができるとされていて、これをしなかった場合、先程の市民への便宜供与にあたってしまうという状況に置かれることになった松本市。

そこで、当初の方針を転換し、残り半分の用地取得はこのまま目指すものの、掘る予定であったお堀の部分は、たとえば芝生を張って公園のような使い方のできる場所とする、平面整備の方針へと切り替えることとなりました。

これが7月の議員協議会に諮られることとなり、私を含め、何人かの議員が検証不足や住民が知らない段階での了承ができないことから、継続協議を求める立場を取りましたが、20対10の賛成多数で平面整備の方針を了承すると議会で集約されました。

この場で、市長からは「断腸の思い。本意ではないが、外堀復元は、将来の課題として取り組むことを強く望む。」との説明がありました。

外堀を芝生整備したイメージ模型

4,内堀からも汚染が検出され、外堀も汚染されている可能性は認識されていた

これまでの経過を時系列で見てみます。

平成19年 菅谷市長が外堀復元事業の着手を表明

平成22年 土壌汚染対策法が改正され、自然由来の汚染も対象となる

平成25年 外堀用地取得開始・内堀の堆積泥を除却する際に基準値を超えるヒ素が検出される

平成26年 外堀用地内の土壌汚染調査(地歴調査)を実施し、内堀同様の掘であることから、自然由来の土壌汚染が存在する可能性がある土地として認識

平成29年 外堀用地の25地点で土壌汚染調査(土壌調査)を実施したところ、9地点から基準値を超える「鉛及びその化合物」を検出。

土壌汚染調査の結果の資料

本来であれば、広大な事業用地で自然由来の汚染が広がっている以上、汚染除却費用は売主に請求しなければならないため、この事業は成立しないこととなります。議員協議会でその点を指摘した所、見通しが甘いと言われればそうなるとの答えもありました。

しかし、平成30年7月時点で48%の用地取得を終え、これまでに14億9000万円の事業費(うち8割にあたる約12億円が国庫補助金、残りは市費)をかけて進められてきました。そして、松本城の南・西外堀を復元するために、底に住んでいた地元住民に立ち退きの協力を仰ぎながら取り組まれてきたもので、いわば痛みを伴う事業でもありました。市長も、「相当の覚悟」を持って取り組んできたと発言しています。

ここまで事業が進んでしまっていて、市民の間でも強い期待感があったものであり、公費も投入されてきた事業であることから、なんとかして掘れる方法はないか、現在私も研究を進めています。

次回以降、今市に求められていることと、どうしたらお堀を掘ることができるのかについて、書いていきたいと思います。

それでは、また明日。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

先日更新した中核市に関する記事が、ヤフーニュースにも取り上げられました。「松本市が目指そうとしている中核市とは何なのか」について、現段階で市が説明していることと、今後の課題についてまとめてありますので、ご一読いただけますと幸いです。

ブログ記事をYahooニュースで取り上げていただきました。→ 松本市が目指す中核市とは何か?具体的なメリット・課題と、なぜ今、移行しなければならないのか。(選挙ドットコム) - Yahoo!ニュース https://t.co/fcSX5E6osl @YahooNewsTopics

— 青木たかし(最年少松本市議会議員) (@aoki1230) 2018年10月25日

ナガブロだけでなく、選挙ドットコム上のブログやホームページも更新していますので、こちらもよろしければ御覧ください。

https://go2senkyo.com/seijika/159204

■

今日から、外堀復元事業について書いていきたいと思います。

平成30年7月の議員協議会で、南・西外堀を復元することができなくなったことがわかりました。原因は、平成29年度8〜9月と平成30年1〜3月に行った土壌汚染調査で、鉛及びその化合物の土壌溶出量が、基準値を0.001〜0.021mg超えていると判明したことです。

1,なぜ土壌汚染があると掘れなくなるの?

まず、病院や食品加工場を設置するわけでもなく、お堀を掘るということなのに、どうして土壌汚染が関係するのかという疑問が生じるのではないでしょうか。

土壌汚染対策法では、3,000㎡以上の土地で、汚染基準値を超えている土地を「掘る」(形質を変更する)場合には、その区域を汚染区域として指定し、掘ったりすることでその汚染を周りに拡散させないため、汚染の適切な処理をしなければならないこととされています。

そして、その汚染除却にかかった費用は、その土地を汚染させた人が負担することとなっています。

しかし、調査分析の結果、広く均一に汚染が分布していることと、汚染が基準値の10倍以下であることから、自然由来の汚染(原因は不明)であることがわかりました。この汚染は、かつての堀底のあたりに分布しているようで、地表近くの土壌は汚染されていないこともわかっています。また、周辺の井戸や飲水にも現時点では溶出していないことも明らかとなりました。

2,自然由来の汚染であっても、土地所有者の責任に。市が除却費用を出せない理由。

自然由来なら、汚染させた原因となる人がいないので、問題がなさそうに見えます。

しかし、平成22年に土壌汚染対策法が改正され、自然由来であっても、健康被害の観点からは汚染であることには変わりがなく、土壌汚染対策法が適用されることとなりました。そうなると、この区域を汚染区域として指定をしなければならなくなり、汚染が拡散しないようにするため、鉛の汚染を綺麗にする必要が生じます。

この時、この綺麗にする費用を誰が持つことになるかといえば、土地の地権者が原因の汚染ではないため、市が費用負担していいように思えます。

しかし、今度は民法570条において、「売主の瑕疵担保責任」という法律があり、売買した土地に隠れた問題(瑕疵)があった場合、その問題を取り除くための費用は売主(今回は地権者)が負担しなければならないこととされています。(契約書上にも、この「瑕疵担保責任」の条項は明記されています。)

その費用は、少なくとも4億6千万円にのぼるとされていて、土地の購入費用がそれだけ減額されることとなってしまいます。

これを市が税金を使って綺麗にする費用を支払った場合、一部の市民への便宜供与にあたり、住民訴訟が起こされる可能性が高くなることから、市でも費用を出せず、売主にも請求できないという事態が生じました。

3,用地購入の目的を「平面整備」として方針転換し、お堀復元は将来課題へ。

法律上、土地の瑕疵が見つかってから1年以内(土壌汚染発覚が29年9月であったため、翌年の30年9月までの間)に、買主は売主に損害賠償を請求することができるとされていて、これをしなかった場合、先程の市民への便宜供与にあたってしまうという状況に置かれることになった松本市。

そこで、当初の方針を転換し、残り半分の用地取得はこのまま目指すものの、掘る予定であったお堀の部分は、たとえば芝生を張って公園のような使い方のできる場所とする、平面整備の方針へと切り替えることとなりました。

これが7月の議員協議会に諮られることとなり、私を含め、何人かの議員が検証不足や住民が知らない段階での了承ができないことから、継続協議を求める立場を取りましたが、20対10の賛成多数で平面整備の方針を了承すると議会で集約されました。

この場で、市長からは「断腸の思い。本意ではないが、外堀復元は、将来の課題として取り組むことを強く望む。」との説明がありました。

外堀を芝生整備したイメージ模型

4,内堀からも汚染が検出され、外堀も汚染されている可能性は認識されていた

これまでの経過を時系列で見てみます。

平成19年 菅谷市長が外堀復元事業の着手を表明

平成22年 土壌汚染対策法が改正され、自然由来の汚染も対象となる

平成25年 外堀用地取得開始・内堀の堆積泥を除却する際に基準値を超えるヒ素が検出される

平成26年 外堀用地内の土壌汚染調査(地歴調査)を実施し、内堀同様の掘であることから、自然由来の土壌汚染が存在する可能性がある土地として認識

平成29年 外堀用地の25地点で土壌汚染調査(土壌調査)を実施したところ、9地点から基準値を超える「鉛及びその化合物」を検出。

土壌汚染調査の結果の資料

本来であれば、広大な事業用地で自然由来の汚染が広がっている以上、汚染除却費用は売主に請求しなければならないため、この事業は成立しないこととなります。議員協議会でその点を指摘した所、見通しが甘いと言われればそうなるとの答えもありました。

しかし、平成30年7月時点で48%の用地取得を終え、これまでに14億9000万円の事業費(うち8割にあたる約12億円が国庫補助金、残りは市費)をかけて進められてきました。そして、松本城の南・西外堀を復元するために、底に住んでいた地元住民に立ち退きの協力を仰ぎながら取り組まれてきたもので、いわば痛みを伴う事業でもありました。市長も、「相当の覚悟」を持って取り組んできたと発言しています。

ここまで事業が進んでしまっていて、市民の間でも強い期待感があったものであり、公費も投入されてきた事業であることから、なんとかして掘れる方法はないか、現在私も研究を進めています。

次回以降、今市に求められていることと、どうしたらお堀を掘ることができるのかについて、書いていきたいと思います。

それでは、また明日。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

2018年02月09日

話題の「民泊」。松本市では何が問題で、どんな可能性があるのか?

こんばんは、最年少松本市議会議員の青木たかしです。

県内最多の年間14万人にのぼる外国人宿泊者数を受け入れる松本市において、

「民泊の問題が身近であることを認識してもらいたい」という趣旨で、旅館組合主催、松本市共催による民泊シンポジウムが開催されました。

シンポジウムのパネルディスカッションの様子

課題としては、地域住民の安心・安全な生活環境を悪化させないことを最優先に、どのエリアと期間で認めていくのか、市町村で、また各地域の住民同士で考え、決めなければならない。

可能性として、体験を重視する訪日個人客に対して、古民家風民泊などのように、松本らしさを付加できれば売りにもなり得る。

といったテーマが示されました。

長野県では宿泊施設の稼働率が35%と全国でも低い稼働率となっていることから、90%を超えて宿が不足している都市部と同じようには考えられない実情があります。長野県の制定しようとしている条例については、各市町村の実態やニーズを反映できるような規定となっており、民泊の在り方について、市町村の果たすべき役割が大きいことがわかりました。

以下、概要についてです。

「誰でもわかる民泊問題」

講師 全旅連 桑田雅之氏

◯民泊が注目されている理由

政府は2020年に4千万人、2030年に6千万人の訪日観光客を増やす。6千万人はスペインと同じ水準で大きな目標である。

観光客増に伴い、東京・大阪・京都・福岡などの宿泊施設が不足してきたため、政府は2年前から住宅の空き部屋を活用した民泊に注目。

820万戸あると言われる空家空室を有効活用できる一方、違法民泊の増加で規制も求められている。

◯民泊の何が問題なのか

・顧客から宿泊料をもらって継続的に営業するには旅館業法の許可を得なければいけない。

今の民泊はほとんど許可を得ていない。そのため、固定資産税や消費税、所得税も支払っていない人がほとんどとなっている。

そういった民泊においては、宿泊者の安全・安心を担保せず、脱税をしているという現状がそのままになっている。

・民泊には2種類ある。

家主居住型:家主がいるため、問題は起きにくい。

家主不在型:マンションのセキュリティーのメール通知、騒音、ごみ処理、暴行、麻薬取引の問題が起きている。

旅館業法や国家戦略特区の許可を得ていない民泊はすべて違法だが、それらを取り締まる法律がこれまでなかった。

経営者の住所や氏名もわからないため、物件を特定することも困難な状況にある。

◯国内における民泊の規制の今後

旅館業法改正が6月15日に施行される。業務違反の罰金が3万円から100万円になり、保健所に立ち入り調査権が与えられる。

◯世界はどうなっているのか

賃貸で貸すより民泊の方が利回りが良いこともあり、民泊の普及で住居不足が深刻化している国もある。

営業許可日数は

仏は120日以下

イギリスは90日以下

オランダ アムステルダムは60日以下

日本は180日未満の方針を示しており、理由として、

・2020年の4千万人受け入れ目標には宿泊施設が不足する

・諸外国は住居が不足しているが、日本は820万戸も空家がある。

が挙げられている。

◯施行予定の民泊新法とは

民泊新法の主旨は、事業者の匿名性を排除すること。年間営業日数180日の上限を設けて旅館業法の許可を持つ者と持たない者との差別化をする狙いがある。

また、都道府県の条例で生活環境の維持保全および地域の観光産業の育成・促進の必要性を鑑みて、営業日数を短縮することもできる。さらに、都道府県は条例を定める際に、市町村の意見を聞かなければならないことを規定した。

短縮できるのは、

・静音な環境の維持及び防犯の観点から、学校や保育所等の運営に支障をきたすおそれのある場合

・狭隘な山間部にある、道路事情も良好でない集落で渋滞を悪化させるなどで生活環境を損なう恐れのある場合(例えば、花見、紅葉シーズンなどで渋滞が発生するシーズンなど)

今後必要な取り組みとして、

・民泊は地域住民の問題であると知ってもらい、地域でどのエリアをどの期間制限するのか話し合うこと

・6月15日施行以前に県の条例制定をしないと、既得権益が発生してしまうこと

が挙げられました。

◯各地の条例整備の動き

京都府は1・2月のみ営業可、緊急時の管理者の駆けつけ約10分(国は30〜60分)

兵庫県は全面禁止

◯民泊新法施行後の課題

・都心部では生活と観光の境目がなくなり、住民たちから観光への不満が出る

・旅館が住宅になれば固定資産税が減税され、地方自治体の税収減へ

・地域に根付かない人が経営を始め、全く地元のルールを守らない状況が発生

・東京五輪後の状況を見るため、3年後に民泊新法を見直すこととなっている

以上。

次に、長野県食品・生活衛生課から、県制定予定の条例案についての説明がありました。

大田区の宿泊施設の稼働率は90%であるのに対して、長野県は35%となっており、同じ条件ではない。経済的要因も制限内容に加えてほしいという声もある中、生活環境の悪化防止にターゲットを絞ったのが今回の民泊新法であるといいます。47都道府県において条例を作る予定は15自治体(現在)で、残りは様子見となっている。2月定例会で条例を提出するとのこと。

「住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例案」

・条例の目的

事業者の責務を明らかとし、県民の良好な生活環境を保全するもの。

・責務

パブリックコメントにおいて努力義務では弱いという指摘を受けて、義務事項として強い表現とした。

周辺地域住民に説明をし、その報告を書面で県に提出することを義務化。一方で、営業の自由権があるため、説明なしの届出も受理せざるを得ないが、説明の必要性やその後の影響について事業者に働きかけることになるとのこと。

事業者は、衛生・災害時の安全確保の他、宿泊者全員の本人確認及び鍵の受け渡しを原則として対面により行うこと、宿泊者のごみを宿泊者に捨てさせないこと、住民からの苦情に対応できる体制を整えることを求められる。

・事業実施方針の届出を義務付け

・制限区域と期間

一例として、

学校等の敷地から約100m以内、月曜日から金曜日までは全県一律で民泊を規制する」といった制限を設ける。ただし、地域の実情をより反映できるものとするため、市町村からの申し出があれば、区域解除が可能であり、家主同居型であれば、規制の対象外となる。

他にも、社会教育施設や医療提供施設、住居専用地域、それに準ずる区域などでも規制がかけられることとなる。

・民泊適正化に向けて

優良事業者の認定制度も検討中である。

以上。

その後のパネルディスカッションについて

◯松本の訪日客の現状

H28宿泊者は140,755人

アジアから来た人が58%、欧米豪は42%とバランスが良い。

台湾が最多で、中国タイ香港インドネシアと続く。

観光案内所では、

アジア20%

欧米豪その他80%

に案内をした実績があり、イスラエル、ベルギー、デンマーク、エジプト、コロンビア、ペルーからも来ているとのこと。

市としては更なる受け入れ体制充実のために、ニーズ対応を高めていく方針が示されました。

条例骨子案が示され、市としての考え方を県にあげる段階にあるが、学校等の周辺の静音環境を守る方向で意見を調整している。また、規制を解除する地域を選定する作業をしている。特に学校関係者からは規制が必要ではないかとの声が多い。学校周辺100m以内に誰が住んでいるのかわからない住居があると、生徒・児童の安全確保が難しくなるためとのこと。

住居専用地域における指定区域の定めについては、今後の動向を見ていくとしている。

インバウンドを推進していく観点からは、外国人は体験を重視しており、古民家風民泊に興味を持ってもらえる可能性もある。安全安心は最優先だが、新法にもとづきながら、地域のルールをしっかり守って運営していくならば、選択肢のひとつになりうる。松本市にふさわしい質を確保したものができれば、セールスポイントもなり得ると考えながら対応していく。

以上。

県内最多の年間14万人にのぼる外国人宿泊者数を受け入れる松本市において、

「民泊の問題が身近であることを認識してもらいたい」という趣旨で、旅館組合主催、松本市共催による民泊シンポジウムが開催されました。

シンポジウムのパネルディスカッションの様子

課題としては、地域住民の安心・安全な生活環境を悪化させないことを最優先に、どのエリアと期間で認めていくのか、市町村で、また各地域の住民同士で考え、決めなければならない。

可能性として、体験を重視する訪日個人客に対して、古民家風民泊などのように、松本らしさを付加できれば売りにもなり得る。

といったテーマが示されました。

長野県では宿泊施設の稼働率が35%と全国でも低い稼働率となっていることから、90%を超えて宿が不足している都市部と同じようには考えられない実情があります。長野県の制定しようとしている条例については、各市町村の実態やニーズを反映できるような規定となっており、民泊の在り方について、市町村の果たすべき役割が大きいことがわかりました。

以下、概要についてです。

「誰でもわかる民泊問題」

講師 全旅連 桑田雅之氏

◯民泊が注目されている理由

政府は2020年に4千万人、2030年に6千万人の訪日観光客を増やす。6千万人はスペインと同じ水準で大きな目標である。

観光客増に伴い、東京・大阪・京都・福岡などの宿泊施設が不足してきたため、政府は2年前から住宅の空き部屋を活用した民泊に注目。

820万戸あると言われる空家空室を有効活用できる一方、違法民泊の増加で規制も求められている。

◯民泊の何が問題なのか

・顧客から宿泊料をもらって継続的に営業するには旅館業法の許可を得なければいけない。

今の民泊はほとんど許可を得ていない。そのため、固定資産税や消費税、所得税も支払っていない人がほとんどとなっている。

そういった民泊においては、宿泊者の安全・安心を担保せず、脱税をしているという現状がそのままになっている。

・民泊には2種類ある。

家主居住型:家主がいるため、問題は起きにくい。

家主不在型:マンションのセキュリティーのメール通知、騒音、ごみ処理、暴行、麻薬取引の問題が起きている。

旅館業法や国家戦略特区の許可を得ていない民泊はすべて違法だが、それらを取り締まる法律がこれまでなかった。

経営者の住所や氏名もわからないため、物件を特定することも困難な状況にある。

◯国内における民泊の規制の今後

旅館業法改正が6月15日に施行される。業務違反の罰金が3万円から100万円になり、保健所に立ち入り調査権が与えられる。

◯世界はどうなっているのか

賃貸で貸すより民泊の方が利回りが良いこともあり、民泊の普及で住居不足が深刻化している国もある。

営業許可日数は

仏は120日以下

イギリスは90日以下

オランダ アムステルダムは60日以下

日本は180日未満の方針を示しており、理由として、

・2020年の4千万人受け入れ目標には宿泊施設が不足する

・諸外国は住居が不足しているが、日本は820万戸も空家がある。

が挙げられている。

◯施行予定の民泊新法とは

民泊新法の主旨は、事業者の匿名性を排除すること。年間営業日数180日の上限を設けて旅館業法の許可を持つ者と持たない者との差別化をする狙いがある。

また、都道府県の条例で生活環境の維持保全および地域の観光産業の育成・促進の必要性を鑑みて、営業日数を短縮することもできる。さらに、都道府県は条例を定める際に、市町村の意見を聞かなければならないことを規定した。

短縮できるのは、

・静音な環境の維持及び防犯の観点から、学校や保育所等の運営に支障をきたすおそれのある場合

・狭隘な山間部にある、道路事情も良好でない集落で渋滞を悪化させるなどで生活環境を損なう恐れのある場合(例えば、花見、紅葉シーズンなどで渋滞が発生するシーズンなど)

今後必要な取り組みとして、

・民泊は地域住民の問題であると知ってもらい、地域でどのエリアをどの期間制限するのか話し合うこと

・6月15日施行以前に県の条例制定をしないと、既得権益が発生してしまうこと

が挙げられました。

◯各地の条例整備の動き

京都府は1・2月のみ営業可、緊急時の管理者の駆けつけ約10分(国は30〜60分)

兵庫県は全面禁止

◯民泊新法施行後の課題

・都心部では生活と観光の境目がなくなり、住民たちから観光への不満が出る

・旅館が住宅になれば固定資産税が減税され、地方自治体の税収減へ

・地域に根付かない人が経営を始め、全く地元のルールを守らない状況が発生

・東京五輪後の状況を見るため、3年後に民泊新法を見直すこととなっている

以上。

次に、長野県食品・生活衛生課から、県制定予定の条例案についての説明がありました。

大田区の宿泊施設の稼働率は90%であるのに対して、長野県は35%となっており、同じ条件ではない。経済的要因も制限内容に加えてほしいという声もある中、生活環境の悪化防止にターゲットを絞ったのが今回の民泊新法であるといいます。47都道府県において条例を作る予定は15自治体(現在)で、残りは様子見となっている。2月定例会で条例を提出するとのこと。

「住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例案」

・条例の目的

事業者の責務を明らかとし、県民の良好な生活環境を保全するもの。

・責務

パブリックコメントにおいて努力義務では弱いという指摘を受けて、義務事項として強い表現とした。

周辺地域住民に説明をし、その報告を書面で県に提出することを義務化。一方で、営業の自由権があるため、説明なしの届出も受理せざるを得ないが、説明の必要性やその後の影響について事業者に働きかけることになるとのこと。

事業者は、衛生・災害時の安全確保の他、宿泊者全員の本人確認及び鍵の受け渡しを原則として対面により行うこと、宿泊者のごみを宿泊者に捨てさせないこと、住民からの苦情に対応できる体制を整えることを求められる。

・事業実施方針の届出を義務付け

・制限区域と期間

一例として、

学校等の敷地から約100m以内、月曜日から金曜日までは全県一律で民泊を規制する」といった制限を設ける。ただし、地域の実情をより反映できるものとするため、市町村からの申し出があれば、区域解除が可能であり、家主同居型であれば、規制の対象外となる。

他にも、社会教育施設や医療提供施設、住居専用地域、それに準ずる区域などでも規制がかけられることとなる。

・民泊適正化に向けて

優良事業者の認定制度も検討中である。

以上。

その後のパネルディスカッションについて

◯松本の訪日客の現状

H28宿泊者は140,755人

アジアから来た人が58%、欧米豪は42%とバランスが良い。

台湾が最多で、中国タイ香港インドネシアと続く。

観光案内所では、

アジア20%

欧米豪その他80%

に案内をした実績があり、イスラエル、ベルギー、デンマーク、エジプト、コロンビア、ペルーからも来ているとのこと。

市としては更なる受け入れ体制充実のために、ニーズ対応を高めていく方針が示されました。

条例骨子案が示され、市としての考え方を県にあげる段階にあるが、学校等の周辺の静音環境を守る方向で意見を調整している。また、規制を解除する地域を選定する作業をしている。特に学校関係者からは規制が必要ではないかとの声が多い。学校周辺100m以内に誰が住んでいるのかわからない住居があると、生徒・児童の安全確保が難しくなるためとのこと。

住居専用地域における指定区域の定めについては、今後の動向を見ていくとしている。

インバウンドを推進していく観点からは、外国人は体験を重視しており、古民家風民泊に興味を持ってもらえる可能性もある。安全安心は最優先だが、新法にもとづきながら、地域のルールをしっかり守って運営していくならば、選択肢のひとつになりうる。松本市にふさわしい質を確保したものができれば、セールスポイントもなり得ると考えながら対応していく。

以上。

2017年12月18日

松本城と美術館で、クレジットカード決済や待ち時間を短縮する電子予約システムの導入方針が明らかに。

こんばんは、最年少松本市議会議員の青木たかしです。

先週の一般質問では、外国人誘客について質問しました。

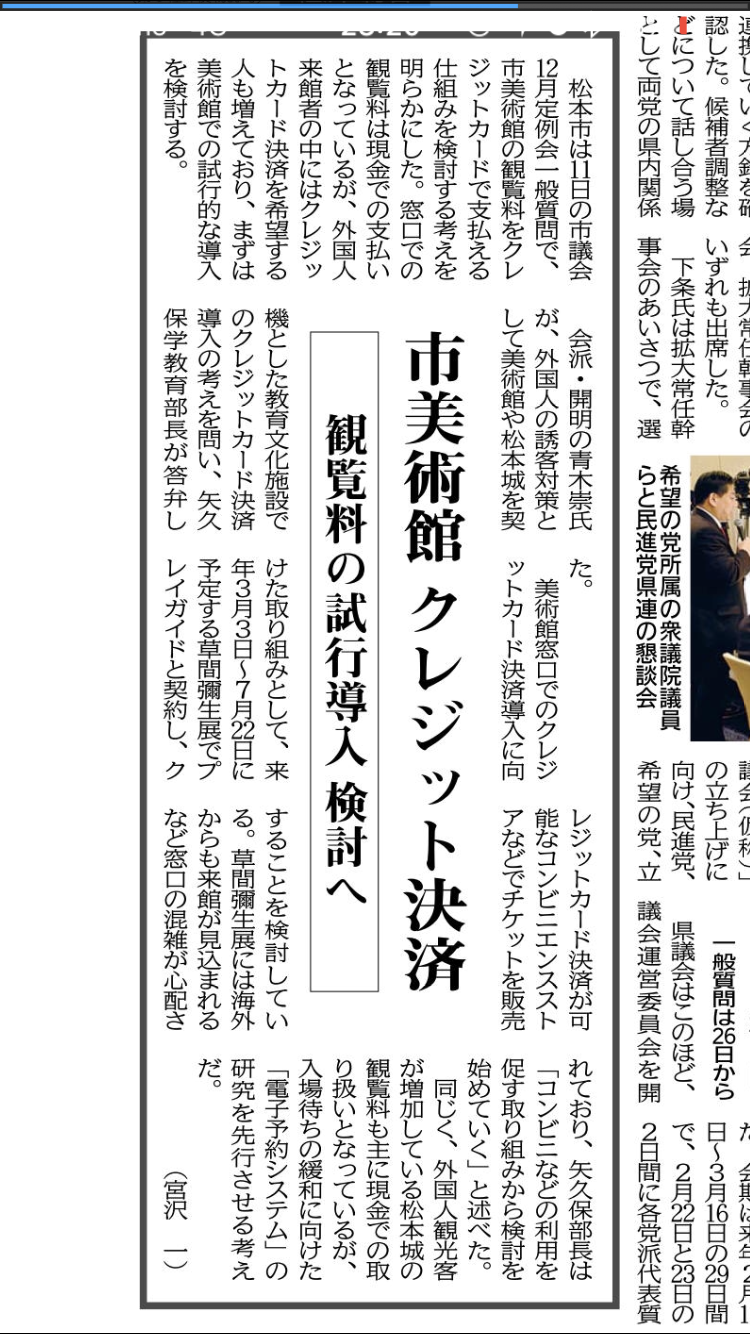

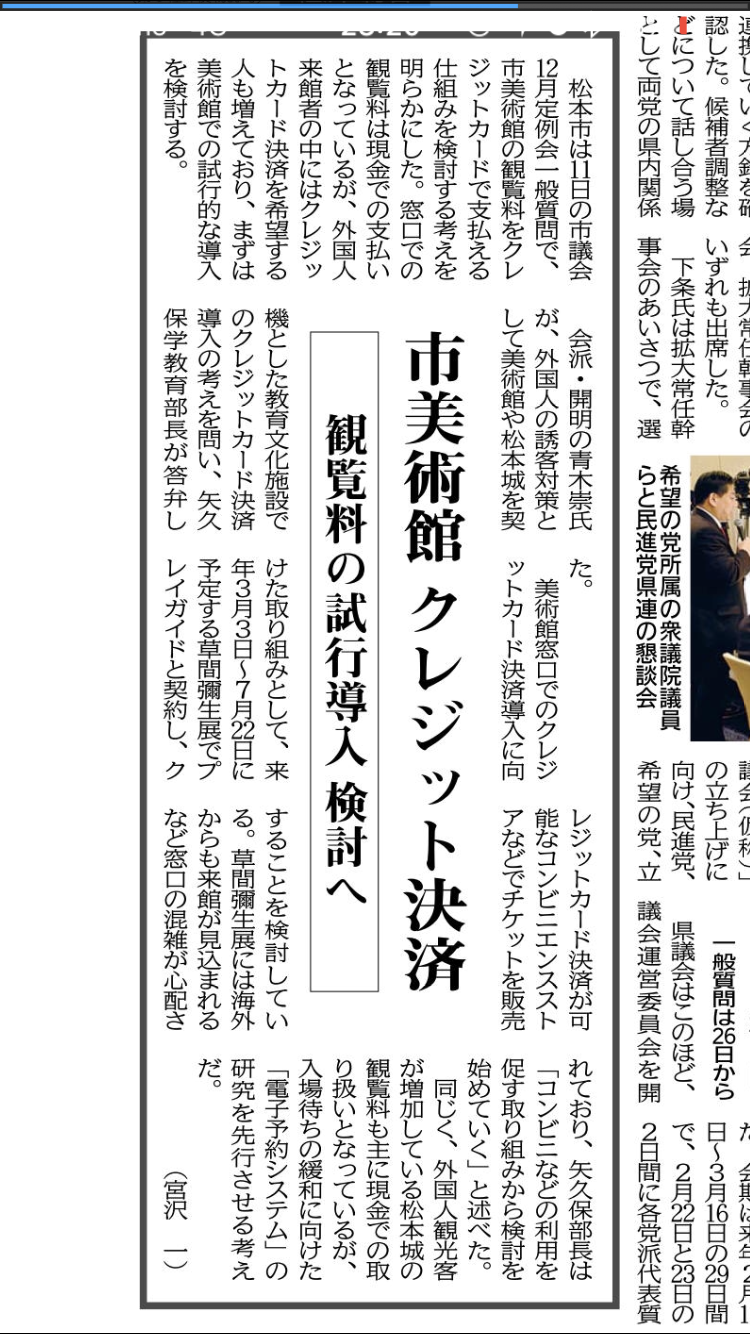

質問翌日の市民タイムスより

インバウンド対策として、松本市の文教施設でのクレジット決済などの導入環境整備を求める質問が取り上げられました。

松本市では有料の展示施設は16ありますが、観覧料はすべてカード決済に対応していません。年々増える外国人とその需要に対して、環境整備を求めた中、答弁としては次のような内容がありました。

・松本市美術館では3月3日から始まる草間彌生展から、試行的にカード決済を取り入れる

・松本城天守への入場料についてのカード決済の研究を進める

・天守への入場待ちを短縮するためのインターネットを利用した電子予約システムの導入を検討している

・電子マネーやスマホによるQRコード決済についても検討していく

この他、次のような内容もお聞きしています。

2020年の東京五輪に向けて、姫路市では観光戦略にその誘客促進を位置づけている。松本市の観光戦略で誘客の位置づけを。

→ 今後の協議会において、東京五輪を位置づけていくかどうか、協議していく。

この他、お聞きしたことについては次の記事で投稿します。

先週の一般質問では、外国人誘客について質問しました。

質問翌日の市民タイムスより

インバウンド対策として、松本市の文教施設でのクレジット決済などの導入環境整備を求める質問が取り上げられました。

松本市では有料の展示施設は16ありますが、観覧料はすべてカード決済に対応していません。年々増える外国人とその需要に対して、環境整備を求めた中、答弁としては次のような内容がありました。

・松本市美術館では3月3日から始まる草間彌生展から、試行的にカード決済を取り入れる

・松本城天守への入場料についてのカード決済の研究を進める

・天守への入場待ちを短縮するためのインターネットを利用した電子予約システムの導入を検討している

・電子マネーやスマホによるQRコード決済についても検討していく

この他、次のような内容もお聞きしています。

2020年の東京五輪に向けて、姫路市では観光戦略にその誘客促進を位置づけている。松本市の観光戦略で誘客の位置づけを。

→ 今後の協議会において、東京五輪を位置づけていくかどうか、協議していく。

この他、お聞きしたことについては次の記事で投稿します。

2017年09月27日

10月1日(日)は第1回松本マラソン。市内は7時半から順次交通規制に。つるの剛士さんら大会ゲストも。

こんばんは、最年少松本市議会議員の青木たかしです。

今週の日曜日、ついに松本市で初となる松本マラソンが開催されます。

先週日曜日の健康フェスティバルでもアルプちゃんが宣伝。

公式ホームページでも、カウントダウンがトップに表示されています。

この松本マラソンに、10030人のランナーが出場します。参加者は県内と県外がそれぞれ半数ずつだそうです。

多くの方が松本にお越しになり、経済効果もあると言われている松本マラソンですが、市民にとってあわせて気になるのが、市内の交通規制です。こちらのリンク先から、PFDで見ることが出来ますので、通る道の確認を。

松本マラソン交通規制

http://www.matsumoto-marathon.jp/traffic

先週の日曜日は開店したイオンモール松本の周辺道路が渋滞をしていました。10月1日は日曜日で、寿〜出川の道が交通規制となりますが、開店する頃には交通規制が終わるため、交通規制の直接の影響はあまりないのではないかと思われます。一方、イオンはオープニングフェア最終日でもあるため、周辺道路の渋滞にはお気をつけ下さい。

松本駅前には、朝の時間帯に歩行者も道路を横断できない旨の立て看板が設置されています。

そして、当日はつるの剛士さんをはじめとしたゲストもいらっしゃる予定です。

大会ゲスト

http://www.matsumoto-marathon.jp/about/guest/

当日晴れることを祈りつつ、沿道でぜひ応援へ!松本市議会としても、40.8kmに位置する第15給水所にて、給水業務のボランティアに参加します。

【今日の活動】

今日は、松原地区で地域包括ケアシステムの構築に向けた検討会議に参加しました。

地域福祉の向上の為、議会でも研究をしていきます。それでは、また明日。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

今週の日曜日、ついに松本市で初となる松本マラソンが開催されます。

先週日曜日の健康フェスティバルでもアルプちゃんが宣伝。

公式ホームページでも、カウントダウンがトップに表示されています。

この松本マラソンに、10030人のランナーが出場します。参加者は県内と県外がそれぞれ半数ずつだそうです。

多くの方が松本にお越しになり、経済効果もあると言われている松本マラソンですが、市民にとってあわせて気になるのが、市内の交通規制です。こちらのリンク先から、PFDで見ることが出来ますので、通る道の確認を。

松本マラソン交通規制

http://www.matsumoto-marathon.jp/traffic

先週の日曜日は開店したイオンモール松本の周辺道路が渋滞をしていました。10月1日は日曜日で、寿〜出川の道が交通規制となりますが、開店する頃には交通規制が終わるため、交通規制の直接の影響はあまりないのではないかと思われます。一方、イオンはオープニングフェア最終日でもあるため、周辺道路の渋滞にはお気をつけ下さい。

松本駅前には、朝の時間帯に歩行者も道路を横断できない旨の立て看板が設置されています。

そして、当日はつるの剛士さんをはじめとしたゲストもいらっしゃる予定です。

大会ゲスト

http://www.matsumoto-marathon.jp/about/guest/

当日晴れることを祈りつつ、沿道でぜひ応援へ!松本市議会としても、40.8kmに位置する第15給水所にて、給水業務のボランティアに参加します。

【今日の活動】

今日は、松原地区で地域包括ケアシステムの構築に向けた検討会議に参加しました。

地域福祉の向上の為、議会でも研究をしていきます。それでは、また明日。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

タグ :松本マラソン

2017年09月10日

松本駅東口で、山雅カラーの自転車を無料レンタルできるようになったので乗ってみました。来年度以降コミュニティサイクルへ。

こんにちは、最年少松本市議会議員の青木たかしです。

9月9日(土)から、松本駅前東口にある市営駐輪場で、自転車を無料で1日借りられるようになりました。

東口にある市営駐輪場

車両は6月補正予算で購入されたものですが、松本の雰囲気に合うようにと、緑色(山雅カラーというには、少し淡い色でしょうか・・・)で小径タイヤのものを購入したようです。

車両はこんな感じで、かごもついています

変速ギアも3段階あります!

借りるには、駐輪場の受付で申し出て、氏名・住所・電話番号を用紙に書くだけでオッケーでした。駅前に設置された台数は8台。7時〜21時までレンタル可能で、初日だった9日は、8台の自転車が2回転したそうです。返すときには、借りたところに戻します。変速ギアや点滅ライトもつき、車両本体もしっかりしていて、「安い自転車ではないな」と感じるような快適な乗り心地。小径タイヤのため小回りも効きます。この貸自転車はすいすいタウンと呼ばれ、他にもMウイングなど、市街地に計100台設置されています。

高校生ぶりに市街地を自転車で走ってみましたが、いろんなお店や場所に気軽に行こうと思えるし、なにより風を切って走るのが気持ちいいです!ただ、やはり自転車で走るには道が悪く、無料の駐輪場もほしいところになくて、車が混んでいる道を通るのはやはり怖いなと改めて実感しました。高校生の時もこんな思いをしていたなと、思い出しながら市内を走っていました。

それと、ここで自転車を借りられることを案内しているのがこの写真中央にあるのぼり旗しか見つからず・・・

車両が8台しかないことと、もっと案内がわかりやすいようにすることについて、まずは市に確認をしてみたいと思います。

今回の施策で大きく変わったのは、

・車両がきれいで快適になった

・松本駅前で借りられるようになった

という2点です。

しかし、

・借りたところに返さなければならず、他の貸出拠点に返却できない(松本駅で借りて、目的地近くの路線バスで帰るようなケースや、通勤や通学で使う時などに乗り捨てができない)

・無料だが、台数が少ない

といったような難点があります。

これを解決していくのがコミュニティサイクル(シェアサイクル)と呼ばれるもの。

松本市では来年度以降、これらの「すいすいタウン」をコミュニティサイクルとし、有料化する方針でいます。有料化した場合は、SuicaなどのICカードを使って、車両に付属した端末にかざして料金を支払うのが一般的です。

元々実施計画にはこのことが上げられており、この5年のうちには実施するとされていますが、私も過去に質問で何度もこのコミュニティサイクルを早期導入することについて聞いています。

松本市の交通環境を良くすることを自分の命題のひとつとして、今後も議会で積極的に発言していきたいと思います。

■

今日、市街地を走っている中で、今日を持って閉店となる松本駅前のアリオにも立ち寄りました。

アリオは、ビルを管理するアルピコグループによって「アルピコプラザ」という商業施設に生まれ変わるそうです。

来週のイオンモールオープン後、駅前がどのように変わるのか、注目して見ていきたいと思います。

【今日の活動】

内田運動会でスプーンリレーに参加し、松原敬老会では挨拶をさせて頂きました。おめでとうございます!

それでは、また明日。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

9月9日(土)から、松本駅前東口にある市営駐輪場で、自転車を無料で1日借りられるようになりました。

東口にある市営駐輪場

車両は6月補正予算で購入されたものですが、松本の雰囲気に合うようにと、緑色(山雅カラーというには、少し淡い色でしょうか・・・)で小径タイヤのものを購入したようです。

車両はこんな感じで、かごもついています

変速ギアも3段階あります!

借りるには、駐輪場の受付で申し出て、氏名・住所・電話番号を用紙に書くだけでオッケーでした。駅前に設置された台数は8台。7時〜21時までレンタル可能で、初日だった9日は、8台の自転車が2回転したそうです。返すときには、借りたところに戻します。変速ギアや点滅ライトもつき、車両本体もしっかりしていて、「安い自転車ではないな」と感じるような快適な乗り心地。小径タイヤのため小回りも効きます。この貸自転車はすいすいタウンと呼ばれ、他にもMウイングなど、市街地に計100台設置されています。

高校生ぶりに市街地を自転車で走ってみましたが、いろんなお店や場所に気軽に行こうと思えるし、なにより風を切って走るのが気持ちいいです!ただ、やはり自転車で走るには道が悪く、無料の駐輪場もほしいところになくて、車が混んでいる道を通るのはやはり怖いなと改めて実感しました。高校生の時もこんな思いをしていたなと、思い出しながら市内を走っていました。

それと、ここで自転車を借りられることを案内しているのがこの写真中央にあるのぼり旗しか見つからず・・・

車両が8台しかないことと、もっと案内がわかりやすいようにすることについて、まずは市に確認をしてみたいと思います。

今回の施策で大きく変わったのは、

・車両がきれいで快適になった

・松本駅前で借りられるようになった

という2点です。

しかし、

・借りたところに返さなければならず、他の貸出拠点に返却できない(松本駅で借りて、目的地近くの路線バスで帰るようなケースや、通勤や通学で使う時などに乗り捨てができない)

・無料だが、台数が少ない

といったような難点があります。

これを解決していくのがコミュニティサイクル(シェアサイクル)と呼ばれるもの。

松本市では来年度以降、これらの「すいすいタウン」をコミュニティサイクルとし、有料化する方針でいます。有料化した場合は、SuicaなどのICカードを使って、車両に付属した端末にかざして料金を支払うのが一般的です。

元々実施計画にはこのことが上げられており、この5年のうちには実施するとされていますが、私も過去に質問で何度もこのコミュニティサイクルを早期導入することについて聞いています。

松本市の交通環境を良くすることを自分の命題のひとつとして、今後も議会で積極的に発言していきたいと思います。

■

今日、市街地を走っている中で、今日を持って閉店となる松本駅前のアリオにも立ち寄りました。

アリオが本日の営業を持って閉店となるため、閉店セールを実施してます pic.twitter.com/Y9BaLK9Wyd

— 青木たかし(最年少松本市議会議員) (@aoki1230) 2017年9月10日

アリオは、ビルを管理するアルピコグループによって「アルピコプラザ」という商業施設に生まれ変わるそうです。

来週のイオンモールオープン後、駅前がどのように変わるのか、注目して見ていきたいと思います。

【今日の活動】

内田運動会でスプーンリレーに参加し、松原敬老会では挨拶をさせて頂きました。おめでとうございます!

それでは、また明日。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

2017年08月25日

【ビアフェス中止】松本城の内規は廃止。品格という曖昧な基準を明確化し、議論を公開するよう質問しました。

こんばんは、最年少松本市議会議員の青木たかしです。

昨日、私の所属する教育民生委員会にて、松本城公園ビアフェスが中止となったことについての経過と今後の対応についての報告があり、様々な質問・意見をしました。関連記事はこちらから。

テレビで放映された委員会の様子

松本市の教育委員会からは、今回混乱の原因となった「松本城公園行為許可に関する内規」を8月17日に廃止していたこと(これも非公開の教育委員会の場で決定されたとのことで、今回議会としても初めて知りました)と、今後市民を交えて「史跡としてのあり方」を教育委員会として再検討していくとされ、教育長が今回の騒動について謝罪しました。

今回の報告を受けて、「来年は公園内で実施できるのか?」「今後の公園の市民活用をどう考えているのか?」「今後は検討過程が公開されるのか?」「品格ではなく、明確な内規の基準に直すのか?」という点が明確でなかったので、次のような質問をしました。

1,来年、実行委員会から「松本城公園内でのビアフェス実施」の意向があった場合は、公園内の実施を認めるのか?

→ 松本城公園内での実施とする方向で検討していく。

2,同じ史跡でも姫路城、熊本城では飲酒を伴うイベントを実施している。大阪城は公園を民間委託し、そこで出た収益をお城の整備・保存費用に充てている。このような史跡をただ残し守っていくだけではない市民活用の潮流があるが、松本城はどうしていくのか。

→ 他都市の事例を参考として、そのような史跡のあり方も考えていきたい。

3,市教育委員会にて、非公開で内規が改正され、運用され、廃止されたことはおかしい。今後の議論は公開とするべき。

→ 市民を交えながら松本城公園のあり方を議論するし、その過程は公開して検討していく。議会にもはかっていく。

4,「品格」という解釈に個人差のあるあいまいな基準が、言葉として独り歩きし、今回の誤解と混乱を招いた。明確な基準・表現にするべきだ。

→ あやふやな表現はなるべくなくす形で考えていく。

8月25日付市民タイムスでも、質問した内容が取り上げられています。

ちなみに、過去の議会で「屋外での飲酒は外国人観光客から良い印象を持たれない状況がある」といった答弁があり、具体的にそのような苦情は誰からどれくらい来ているのかということをお聞きしましたが、この点は現在調査中とのことです。

この他、委員から出された質問によって、つぎのようなことも明らかとなっています。

・教育委員会の中で議論された「品格にふさわしくない飲酒」とはどういった意味合いだったのか?

→ 飲み過ぎで迷惑行為をしたり、観光客がお城の写真撮影する上で景観が損なわれたりするようなことがあれば、それは松本城の品格にはふさわしくないという意味であり、飲酒自体に品格がないという意味合いではない。

・内規が廃止されている間、そば祭りなどの他のイベントはどうするのか?

→ これまで通り、一件ずつ、実績と経緯を踏まえて判断していく。

・過去に結婚式を松本城公園内で行っていたことがあるが、それが途中から中止となった。その基準は?

→ 営利目的の活動は断っていて、市の主催・共催であれば許可している。

・内規は廃止されたが、今後新しい内規か要項を作るのか?

→ 内規にするかどうかは未定だが、明文化する。

・今回の問題の要因は「(内規が)適切な表現ではなく、誤解を生じさせる結果に至った。」と説明されているが、誤解をした主体はだれなのか?

→ 職員が誤解をした。

・「史跡としてのあり方」を考えていくという点に違和感がある。

・教育委員会の問題とされているが、市役所全体の問題として、重く受け止めてほしい。

・史跡の価値を守りながらも、今回の騒動をきっかけに、市民の活動が過剰に規制されるようなことにならないようにしてほしい。

8月24日付市民タイムス

今回の委員会で初めて議会にもこの問題がはかられ、多くの質問が議員からは出されました。今後の対応について曖昧だった点も明確となりましたが、今後なされる市民利用と史跡保存の折り合いをどのようにつけて松本城公園のあり方を考えていくのか。「史跡を守る」だけではない方針となるように、検討過程を議会としてもしっかりと追っていきたいと思います。

それでは、また明日。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

昨日、私の所属する教育民生委員会にて、松本城公園ビアフェスが中止となったことについての経過と今後の対応についての報告があり、様々な質問・意見をしました。関連記事はこちらから。

テレビで放映された委員会の様子

松本市の教育委員会からは、今回混乱の原因となった「松本城公園行為許可に関する内規」を8月17日に廃止していたこと(これも非公開の教育委員会の場で決定されたとのことで、今回議会としても初めて知りました)と、今後市民を交えて「史跡としてのあり方」を教育委員会として再検討していくとされ、教育長が今回の騒動について謝罪しました。

今回の報告を受けて、「来年は公園内で実施できるのか?」「今後の公園の市民活用をどう考えているのか?」「今後は検討過程が公開されるのか?」「品格ではなく、明確な内規の基準に直すのか?」という点が明確でなかったので、次のような質問をしました。

1,来年、実行委員会から「松本城公園内でのビアフェス実施」の意向があった場合は、公園内の実施を認めるのか?

→ 松本城公園内での実施とする方向で検討していく。

2,同じ史跡でも姫路城、熊本城では飲酒を伴うイベントを実施している。大阪城は公園を民間委託し、そこで出た収益をお城の整備・保存費用に充てている。このような史跡をただ残し守っていくだけではない市民活用の潮流があるが、松本城はどうしていくのか。

→ 他都市の事例を参考として、そのような史跡のあり方も考えていきたい。

3,市教育委員会にて、非公開で内規が改正され、運用され、廃止されたことはおかしい。今後の議論は公開とするべき。

→ 市民を交えながら松本城公園のあり方を議論するし、その過程は公開して検討していく。議会にもはかっていく。

4,「品格」という解釈に個人差のあるあいまいな基準が、言葉として独り歩きし、今回の誤解と混乱を招いた。明確な基準・表現にするべきだ。

→ あやふやな表現はなるべくなくす形で考えていく。

8月25日付市民タイムスでも、質問した内容が取り上げられています。

ちなみに、過去の議会で「屋外での飲酒は外国人観光客から良い印象を持たれない状況がある」といった答弁があり、具体的にそのような苦情は誰からどれくらい来ているのかということをお聞きしましたが、この点は現在調査中とのことです。

この他、委員から出された質問によって、つぎのようなことも明らかとなっています。

・教育委員会の中で議論された「品格にふさわしくない飲酒」とはどういった意味合いだったのか?

→ 飲み過ぎで迷惑行為をしたり、観光客がお城の写真撮影する上で景観が損なわれたりするようなことがあれば、それは松本城の品格にはふさわしくないという意味であり、飲酒自体に品格がないという意味合いではない。

・内規が廃止されている間、そば祭りなどの他のイベントはどうするのか?

→ これまで通り、一件ずつ、実績と経緯を踏まえて判断していく。

・過去に結婚式を松本城公園内で行っていたことがあるが、それが途中から中止となった。その基準は?

→ 営利目的の活動は断っていて、市の主催・共催であれば許可している。

・内規は廃止されたが、今後新しい内規か要項を作るのか?

→ 内規にするかどうかは未定だが、明文化する。

・今回の問題の要因は「(内規が)適切な表現ではなく、誤解を生じさせる結果に至った。」と説明されているが、誤解をした主体はだれなのか?

→ 職員が誤解をした。

・「史跡としてのあり方」を考えていくという点に違和感がある。

・教育委員会の問題とされているが、市役所全体の問題として、重く受け止めてほしい。

・史跡の価値を守りながらも、今回の騒動をきっかけに、市民の活動が過剰に規制されるようなことにならないようにしてほしい。

8月24日付市民タイムス

今回の委員会で初めて議会にもこの問題がはかられ、多くの質問が議員からは出されました。今後の対応について曖昧だった点も明確となりましたが、今後なされる市民利用と史跡保存の折り合いをどのようにつけて松本城公園のあり方を考えていくのか。「史跡を守る」だけではない方針となるように、検討過程を議会としてもしっかりと追っていきたいと思います。

それでは、また明日。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇