2018年03月27日

30年度予算の報告番組を収録。地域包括ケア推進、朝鮮学園補助金、コミュニティ・スクールに関する質疑を報告。

こんばんは、最年少松本市議会議員の青木たかしです。

昨日、テレビ松本さんのスタジオにて、毎年恒例の議会報告番組の収録を行いました。

前回の収録の様子はこちら。

私は教育民生委員会の副委員長を務めている関係で、30年度当初予算における教育民生委員会の審査結果をお伝えしました。

読み上げた内容は以下の通りです。後日放送されますので、ご視聴頂ければ幸いです。

【30年度当初予算審査の説明】

教育民生委員会副委員長の青木崇です。

平成30年度当初予算議案6件について、審査報告を申し上げます。

はじめに、「一般会計予算」、「国民健康保険特別会計予算」、「後期高齢者医療特別会計予算」及び「介護保険特別会計予算」につきましては、一部委員から反対意見がありましたが、それぞれ起立採決を行った結果、いずれも可決しました。

次に、「松本城特別会計予算」につきましては、一部委員から松本城南・西外堀復元事業に関係する予算については判断を保留したいとの意見がありましたが、審査の結果、可決しました。

最後に、「病院事業会計予算」につきましては、全員一致で可決しました。

続いて、当初予算審査における主な質疑について報告を申しあげます。

はじめに、平成30年度から新たに取り組む「地域福祉活動推進事業」について委員から質疑があり、理事者からは、地域福祉の推進のためには地域の有志による健康づくり活動や居場所づくり活動を充実させることが大切であるため、申請しやすい補助金にしたいとの答弁があり、委員からは大いに情報発信をして欲しいとの要望がありました。

次に、朝鮮学園運営費補助金について、補助金の公益性と教育振興上の効果などの検討を求めた平成28年3月の文部科学省通知に関わる 本市の見解について質疑があり、理事者からは、1月に学校を訪問し 調査を行ったが、補助金は財務諸表に正しく計上され、学校運営のみに使用されていたこと、また学校運営等に朝鮮総連からの強い影響力も 見受けられなかったため、学園で学ぶ子どもたちへの影響に十分配慮したうえで、今後も引き続き適時適正に調査を行い、適正な補助金執行に努めていくとの答弁がありました。委員からは改めて通知にのっとった、住民に納得してもらえるような対応を検討して欲しいとの要望がありました。

次に、地域との連携強化を目的に、平成30年度から、地区公民館長がコーディネーターとなることになったコミュニティスクール事業の取り組みについて質疑があり、理事者からは、これまで公民館が行ってきた学校サポート事業の成果を踏まえ、先進的な地区をモデル地区として 研修を行うなど、コミュニティスクール事業の取り組みを進めていきたいとの答弁がありました。委員からはコーディネーターの役割が重要であるため、研修の充実を求める要望がありました。

以上を申しあげ、教育民生委員会当初予算審査の報告といたします。

以上です。この他、番組の中では、3つの特別委員会における審査報告や、2月定例会の委員会審査の状況について、各委員長からも報告がされています。

それでは、また明日。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

昨日、テレビ松本さんのスタジオにて、毎年恒例の議会報告番組の収録を行いました。

前回の収録の様子はこちら。

私は教育民生委員会の副委員長を務めている関係で、30年度当初予算における教育民生委員会の審査結果をお伝えしました。

読み上げた内容は以下の通りです。後日放送されますので、ご視聴頂ければ幸いです。

【30年度当初予算審査の説明】

教育民生委員会副委員長の青木崇です。

平成30年度当初予算議案6件について、審査報告を申し上げます。

はじめに、「一般会計予算」、「国民健康保険特別会計予算」、「後期高齢者医療特別会計予算」及び「介護保険特別会計予算」につきましては、一部委員から反対意見がありましたが、それぞれ起立採決を行った結果、いずれも可決しました。

次に、「松本城特別会計予算」につきましては、一部委員から松本城南・西外堀復元事業に関係する予算については判断を保留したいとの意見がありましたが、審査の結果、可決しました。

最後に、「病院事業会計予算」につきましては、全員一致で可決しました。

続いて、当初予算審査における主な質疑について報告を申しあげます。

はじめに、平成30年度から新たに取り組む「地域福祉活動推進事業」について委員から質疑があり、理事者からは、地域福祉の推進のためには地域の有志による健康づくり活動や居場所づくり活動を充実させることが大切であるため、申請しやすい補助金にしたいとの答弁があり、委員からは大いに情報発信をして欲しいとの要望がありました。

次に、朝鮮学園運営費補助金について、補助金の公益性と教育振興上の効果などの検討を求めた平成28年3月の文部科学省通知に関わる 本市の見解について質疑があり、理事者からは、1月に学校を訪問し 調査を行ったが、補助金は財務諸表に正しく計上され、学校運営のみに使用されていたこと、また学校運営等に朝鮮総連からの強い影響力も 見受けられなかったため、学園で学ぶ子どもたちへの影響に十分配慮したうえで、今後も引き続き適時適正に調査を行い、適正な補助金執行に努めていくとの答弁がありました。委員からは改めて通知にのっとった、住民に納得してもらえるような対応を検討して欲しいとの要望がありました。

次に、地域との連携強化を目的に、平成30年度から、地区公民館長がコーディネーターとなることになったコミュニティスクール事業の取り組みについて質疑があり、理事者からは、これまで公民館が行ってきた学校サポート事業の成果を踏まえ、先進的な地区をモデル地区として 研修を行うなど、コミュニティスクール事業の取り組みを進めていきたいとの答弁がありました。委員からはコーディネーターの役割が重要であるため、研修の充実を求める要望がありました。

以上を申しあげ、教育民生委員会当初予算審査の報告といたします。

以上です。この他、番組の中では、3つの特別委員会における審査報告や、2月定例会の委員会審査の状況について、各委員長からも報告がされています。

それでは、また明日。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

2018年03月26日

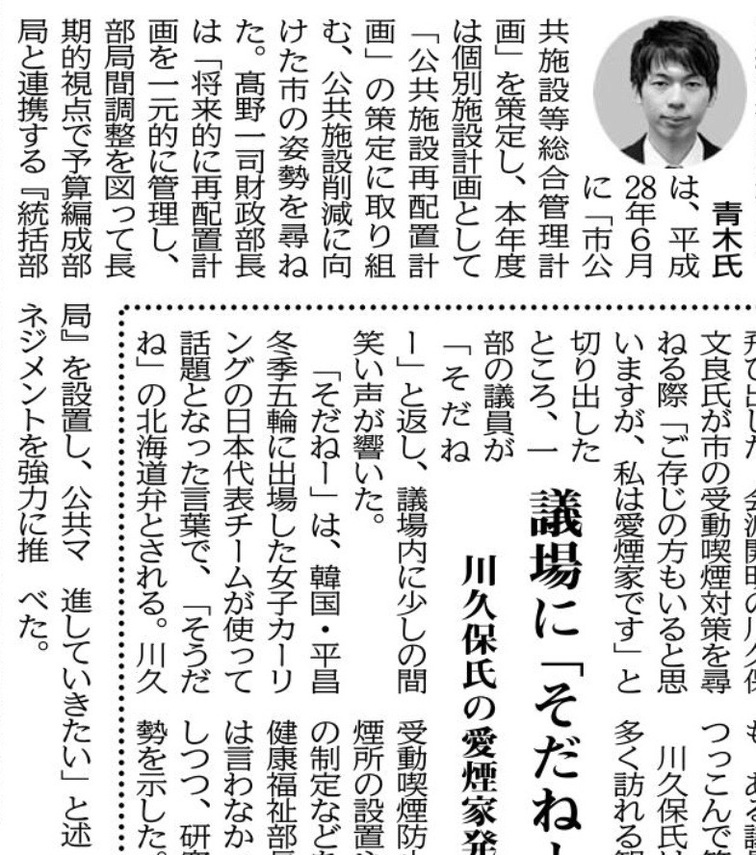

会派開明としての一年間の活動報告を、3月26日付市民タイムス紙面に掲載。視察内容や活動成果について報告しています。

こんばんは、最年少松本市議会議員の青木たかしです。

「議員・議会は何をしているのかわからない」という声をよくお聞きしますし、議員になる前に私自身も強くそれを感じていました。その声にしっかり応えることも私の選挙公約であったため、これまでにいろいろな試行錯誤を行ってきました。

私の書いているこのブログも、「議会と市民の距離を縮める」ための私なりの取り組みのひとつであり、他にもSNS更新や駅前での活動、チラシ配布、YouTubeでの動画配信など、様々な形で取り組んできました。

議会全体としても、全地区をまわっての議会報告会・ワークショップや、高校生への出前講座、松本テレビでの議会報告番組、市内団体との意見交換会など、あらゆる分野のチャレンジをしています。

今回、新設した会派開明としてどういった活動をしてきているのかをお伝えする上で、新聞折込によるチラシ配布も考えましたが、より多くの人の目に留まるようにと会派で考え、市民タイムスさんの紙面全体を使っての広告による活動報告をすることとしました。

本日3月26日付けの12面にて掲載してありますので、ぜひご一読いただければ幸いです。

PDFファイルはこちらから。

(PDF: 1517.28KB)

(PDF: 1517.28KB)

◯会派開明構成メンバー

代表:青木豊子

草間錦也、上條温、芝山稔、川久保文良、今井ゆうすけ、青木たかし

これまでに記事にも書いている内容がありますので、関心のあるテーマについては、ぜひ当ブログ内の検索をして頂ければ幸いです。

それでは、また明日。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

「議員・議会は何をしているのかわからない」という声をよくお聞きしますし、議員になる前に私自身も強くそれを感じていました。その声にしっかり応えることも私の選挙公約であったため、これまでにいろいろな試行錯誤を行ってきました。

私の書いているこのブログも、「議会と市民の距離を縮める」ための私なりの取り組みのひとつであり、他にもSNS更新や駅前での活動、チラシ配布、YouTubeでの動画配信など、様々な形で取り組んできました。

議会全体としても、全地区をまわっての議会報告会・ワークショップや、高校生への出前講座、松本テレビでの議会報告番組、市内団体との意見交換会など、あらゆる分野のチャレンジをしています。

今回、新設した会派開明としてどういった活動をしてきているのかをお伝えする上で、新聞折込によるチラシ配布も考えましたが、より多くの人の目に留まるようにと会派で考え、市民タイムスさんの紙面全体を使っての広告による活動報告をすることとしました。

本日3月26日付けの12面にて掲載してありますので、ぜひご一読いただければ幸いです。

PDFファイルはこちらから。

◯会派開明構成メンバー

代表:青木豊子

草間錦也、上條温、芝山稔、川久保文良、今井ゆうすけ、青木たかし

これまでに記事にも書いている内容がありますので、関心のあるテーマについては、ぜひ当ブログ内の検索をして頂ければ幸いです。

それでは、また明日。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

2018年03月25日

成長可能性都市ランキング8位に対して、「実績が不足」と評された松本市。どう市政に活かしていくのかを質問しました。

こんばんは、最年少松本市議会議員の青木たかしです。

12月定例会にて、野村総研による成長可能性都市ランキングと、その提言への対応について質問をしています。まだ記事にしていなかったので、本件について取り上げたいと思います。質問概要はこちらの記事にあります。

昨年の成長可能性都市ランキングについて、野村総研の執筆者をお呼びした講演会を市で開催しており、そこに市長も同席されていたことから、その分析をどうしているのかということをお聞きしました。

あわせて、総合ランキングが8位と評されていますが、同時にポテンシャルも全国6位であると評されています。

執筆者の解説によりますと、これは他都市と差別化できる要素はあるにもかかわらず、ビジネス創発、産業創発に結びついておらず、やるべき政策的要素がまだまだあるのではないかということの裏返しでもあるといった説明もありました。

そして、「信州大学のような大学、研究機関を核として新しいビジネスを起こすこと、具体的には起業、創業、地元企業の新規事業創出を図る仕組みや仕掛けをつくることが重要である」との提言がなされたため、この提言に対してどう取り組むのかといったこともお聞きしました。

具体的な講演会の内容はこちらの記事にまとめてありますので御覧ください。

これに対し、市長からは、

・執筆者から、「ポテンシャルの高さに比して実績が物足りない」との指摘があり、現時点での実績不足という指摘については真摯に受けとめる必要があると感じている。

・今回の調査結果で示されました松本市の成長可能性の高さを目に見える形で産業創発に結びつけるべく、具体的に施策の取り組みを進めるよう担当部長に指示している。

との答弁があり、担当の商工観光部長から、

・このたびの野村総合研究所の提言は、まさに松本市が推進すべき重要な取り組みであると受けとめている。

・提言では、実績が物足りないという指摘もある中、去る11月20日には信州大学の濱田学長と市長、副市長の懇談の機会を持ち、今後さらに連携を深め、結果にこだわって産業創発を推進していくことで共通の認識を確認したところである。

・新たな松本市工業ビジョンでは、健康・医療産業の振興に加え、新たに食料品製造業、産業用ロボット分野を追加するとともに、ICTの活用による産業振興を重点推進事項と位置づけることも検討している。これらの分野において、大学、学術研究機関の協力が不可欠であり、今後、しっかりと協力体制を構築しながら、積極的に産学官連携を推進していく。

との答弁がありました。

その後、商工会議所の新年会においても、市長挨拶にて「目に見える形での産業創発」への意気込みが語られ、30年度当初予算ではクラウドファンディングの組成手数料補助や、これまで市でも検討を進め、芝山議員の質問でも取り上げられたICT人材育成拠点など、新しい創業への取り組みが事業化されています。

30年度予算の概要はこちらの記事を参照下さい。

野村総研の調査・提言をしっかりと松本市政に活かし、計上された新規事業の今後も含め、引き続き、市としての経済面での取り組みが推進されるように、議会で取り上げていきたいと思います。

以下、12月定例会の質問の議事録を転記します。

青木:初めに、ことし7月に発表されました成長可能性都市ランキングについて質問をいたします。

これは、全国100都市の産業創発力をランクづけしたものですが、地方都市として外貨を獲得できるローカルハブになれる可能性があるかどうかといったものを評価したランキングとなっております。さきの定例会でも南山議員からこれに関する質問があり、また、市長によるさきの市政懇談会におきましても説明をされているものですが、その後、11月13日、松本市役所にて、この調査を行った野村総合研究所の小林上級研究員による職員向けの講演が行われています。実際に執筆されました小林研究員による解説と分析に関する内容でしたが、外部機関によるデータに基づいた調査で、他都市と比較された上での結果となっておりまして、今後の松本市の生活、経済を考える上で重要な指摘がなされているものであると私は感じています。講演の場に市長も同席されていたことから、その講演を受けての市長所感と、この調査についてどのような分析をされているかについてお伺いします。

市長:お答えいたします。

9月定例会冒頭の提案説明でも申し上げましたとおり、国内トップクラスの民間調査機関である野村総合研究所が第三者の立場で国内主要100都市の産業創発力を評価した調査において、ただいまお話がありましたが、松本市は総合で第8位と、並み居る全国の大都市を超える高い評価をいただいたことにつきましては、率直にうれしく思っております。

ご講演の中で、松本市は都市の魅力やコミュニティーのきずなを初めとしたソーシャル・キャピタルの充実が際立って高いとの評価を受けました。これは、私が市長就任以来、医療、福祉、子育て支援を基本施策にぶれることなく取り組んできた、安全・安心で健康なまちづくりや地域づくりセンターを核とした地域のきずなづくりに対する取り組みが産業創発の基盤として評価されたものと考えております。

しかし一方で、ポテンシャルの高さに比して実績が物足りないとの指摘もございました。ご承知のとおり松本市は、まちづくりの基本目標の一つとして経済の健康を掲げ、健康・医療産業の創出、育成や、本定例会でも複数の議員からご質問いただいておりますICT活用地域産業振興事業など、経済・産業政策の充実に努めているところではございますが、現時点での実績不足という指摘については真摯に受けとめる必要があると感じております。

したがいまして、今回の調査結果で示されました松本市の成長可能性の高さを目に見える形で産業創発に結びつけるべく、具体的に施策の取り組みを進めるよう担当部長に指示しているところでございます。

以上でございます。

青木:答弁をいただきました中で、ポテンシャルに比して実績不足という指摘は真摯に受けとめていること、松本市の成長可能性の高さを目に見える形で産業創発に結びつけていくこと、そのために具体的施策の取り組みを進めていくことということでありました。

担当部長に指示をされているということでしたが、具体的に野村総合研究所の調査担当者からは今後の松本市の目指す方向性について提言をいただいております。これについてどのように今後対応していくのかについてをお伺いしたいと思います。

講演の中では、今も説明にありましたが、人と人のつながりであるソーシャル・キャピタルに強みがあり、それを伸ばし生かすことが重要であること、また、外部からの人材流入に結びついておらず、都市の魅力の高さを生かして優秀な人材を誘引しつなぎとめることが課題であること、また、何もやっていないというわけではないが、松本市として特徴的な取り組みが必要だといったことが指摘されています。

また、松本市は総合ランキングが8位と評されていますが、同時にポテンシャルも全国6位であると評されました。研究員によりますと、これは他都市と差別化できる要素はあるにもかかわらず、ビジネス創発、産業創発に結びついておらず、やるべき政策的要素がまだまだあるのではないかということの裏返しでもあるといった説明もありましたが、これらを踏まえまして、信州大学のような大学、研究機関を核として新しいビジネスを起こすこと、具体的には起業、創業、地元企業の新規事業創出ということだそうですが、こういった仕組みや仕掛けをつくることが重要であるといった提言がなされました。

松本市の今後の成長を望むに当たりまして、第三者機関による重要な提言であると感じていますが、これらの課題と提言に対して、今後、市としてどのように対応されていくのか見解をお伺いします。

商工観光部長:お答えします。

地域で新たなビジネスを起こすことや、地元企業が新規に事業を創出するためには、産業界や大学、研究機関などの学術機関、行政が連携して取り組むいわゆる産学官連携が非常に重要であります。とりわけ松本市におきましては、地域貢献度全国トップの信州大学がございますので、その強みを生かした産業創発の仕組み、仕掛けを充実させるというこのたびの野村総合研究所の提言は、まさに松本市が推進すべき重要な取り組みであると受けとめております。

松本市においては平成16年に、信州大学、松本大学、松本歯科大学が参画した松本地域産学官連絡会を設立したほか、平成17年には信州大学と包括的連携協定を締結するなど、連携に関する仕組みづくりを行ってまいりました。

また、松本ヘルスバレー構築に向け、現在進めている健康・医療産業の振興を図るために組織した松本地域健康産業推進協議会でも、信州大学の濱田学長に副会長を務めていただいており、まさにプロジェクトの中核でともに取り組む仕組みができております。

提言では、実績が物足りないというご指摘もいただいているところですが、去る11月20日には信州大学の濱田学長と市長、副市長の懇談の機会を持ち、今後さらに連携を深め、結果にこだわって産業創発を推進していくことで共通の認識を確認したところでございます。

このような状況の中、本年度策定作業を進めている新たな松本市工業ビジョンでは、健康・医療産業の振興に加え、松本の強みを生かしながら産業創出を加速させる分野として、新たに食料品製造業、産業用ロボット分野を追加するとともに、ICTの活用による産業振興を重点推進事項と位置づけることも検討しております。これらの分野において、大学、学術研究機関の協力が不可欠でありますので、今後、しっかりと協力体制を構築しながら、積極的に産学官連携を推進してまいります。

以上でございます。

青木:答弁の中で、提言は重要な取り組みであると受けとめていただいており、また、信州大学長とも、結果にこだわっていくといったことを再確認しながら、大学、研究機関との協力を積極的に推進していきたいといったことでございました。

これまで産学官連携のさまざまな仕組みづくりに取り組まれているということでありましたが、既に連携構築をしている中で、統計をもとに他都市と比較をしますと、産業基盤や人材定着、実績の点が、24万人都市に備わっているポテンシャルに比して物足りないといった現状を指摘されていたのが、今回の調査結果であると思います。市長答弁にもありましたとおり、外からの課題の指摘を受けまして、目に見える形での産業創発に結びつけるよう、また、結果にこだわっていただくよう、具体的施策の取り組みを進めるようにしていただきたいと思います。

以上です。それでは、また明日。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

12月定例会にて、野村総研による成長可能性都市ランキングと、その提言への対応について質問をしています。まだ記事にしていなかったので、本件について取り上げたいと思います。質問概要はこちらの記事にあります。

昨年の成長可能性都市ランキングについて、野村総研の執筆者をお呼びした講演会を市で開催しており、そこに市長も同席されていたことから、その分析をどうしているのかということをお聞きしました。

あわせて、総合ランキングが8位と評されていますが、同時にポテンシャルも全国6位であると評されています。

執筆者の解説によりますと、これは他都市と差別化できる要素はあるにもかかわらず、ビジネス創発、産業創発に結びついておらず、やるべき政策的要素がまだまだあるのではないかということの裏返しでもあるといった説明もありました。

そして、「信州大学のような大学、研究機関を核として新しいビジネスを起こすこと、具体的には起業、創業、地元企業の新規事業創出を図る仕組みや仕掛けをつくることが重要である」との提言がなされたため、この提言に対してどう取り組むのかといったこともお聞きしました。

具体的な講演会の内容はこちらの記事にまとめてありますので御覧ください。

これに対し、市長からは、

・執筆者から、「ポテンシャルの高さに比して実績が物足りない」との指摘があり、現時点での実績不足という指摘については真摯に受けとめる必要があると感じている。

・今回の調査結果で示されました松本市の成長可能性の高さを目に見える形で産業創発に結びつけるべく、具体的に施策の取り組みを進めるよう担当部長に指示している。

との答弁があり、担当の商工観光部長から、

・このたびの野村総合研究所の提言は、まさに松本市が推進すべき重要な取り組みであると受けとめている。

・提言では、実績が物足りないという指摘もある中、去る11月20日には信州大学の濱田学長と市長、副市長の懇談の機会を持ち、今後さらに連携を深め、結果にこだわって産業創発を推進していくことで共通の認識を確認したところである。

・新たな松本市工業ビジョンでは、健康・医療産業の振興に加え、新たに食料品製造業、産業用ロボット分野を追加するとともに、ICTの活用による産業振興を重点推進事項と位置づけることも検討している。これらの分野において、大学、学術研究機関の協力が不可欠であり、今後、しっかりと協力体制を構築しながら、積極的に産学官連携を推進していく。

との答弁がありました。

その後、商工会議所の新年会においても、市長挨拶にて「目に見える形での産業創発」への意気込みが語られ、30年度当初予算ではクラウドファンディングの組成手数料補助や、これまで市でも検討を進め、芝山議員の質問でも取り上げられたICT人材育成拠点など、新しい創業への取り組みが事業化されています。

30年度予算の概要はこちらの記事を参照下さい。

野村総研の調査・提言をしっかりと松本市政に活かし、計上された新規事業の今後も含め、引き続き、市としての経済面での取り組みが推進されるように、議会で取り上げていきたいと思います。

以下、12月定例会の質問の議事録を転記します。

青木:初めに、ことし7月に発表されました成長可能性都市ランキングについて質問をいたします。

これは、全国100都市の産業創発力をランクづけしたものですが、地方都市として外貨を獲得できるローカルハブになれる可能性があるかどうかといったものを評価したランキングとなっております。さきの定例会でも南山議員からこれに関する質問があり、また、市長によるさきの市政懇談会におきましても説明をされているものですが、その後、11月13日、松本市役所にて、この調査を行った野村総合研究所の小林上級研究員による職員向けの講演が行われています。実際に執筆されました小林研究員による解説と分析に関する内容でしたが、外部機関によるデータに基づいた調査で、他都市と比較された上での結果となっておりまして、今後の松本市の生活、経済を考える上で重要な指摘がなされているものであると私は感じています。講演の場に市長も同席されていたことから、その講演を受けての市長所感と、この調査についてどのような分析をされているかについてお伺いします。

市長:お答えいたします。

9月定例会冒頭の提案説明でも申し上げましたとおり、国内トップクラスの民間調査機関である野村総合研究所が第三者の立場で国内主要100都市の産業創発力を評価した調査において、ただいまお話がありましたが、松本市は総合で第8位と、並み居る全国の大都市を超える高い評価をいただいたことにつきましては、率直にうれしく思っております。

ご講演の中で、松本市は都市の魅力やコミュニティーのきずなを初めとしたソーシャル・キャピタルの充実が際立って高いとの評価を受けました。これは、私が市長就任以来、医療、福祉、子育て支援を基本施策にぶれることなく取り組んできた、安全・安心で健康なまちづくりや地域づくりセンターを核とした地域のきずなづくりに対する取り組みが産業創発の基盤として評価されたものと考えております。

しかし一方で、ポテンシャルの高さに比して実績が物足りないとの指摘もございました。ご承知のとおり松本市は、まちづくりの基本目標の一つとして経済の健康を掲げ、健康・医療産業の創出、育成や、本定例会でも複数の議員からご質問いただいておりますICT活用地域産業振興事業など、経済・産業政策の充実に努めているところではございますが、現時点での実績不足という指摘については真摯に受けとめる必要があると感じております。

したがいまして、今回の調査結果で示されました松本市の成長可能性の高さを目に見える形で産業創発に結びつけるべく、具体的に施策の取り組みを進めるよう担当部長に指示しているところでございます。

以上でございます。

青木:答弁をいただきました中で、ポテンシャルに比して実績不足という指摘は真摯に受けとめていること、松本市の成長可能性の高さを目に見える形で産業創発に結びつけていくこと、そのために具体的施策の取り組みを進めていくことということでありました。

担当部長に指示をされているということでしたが、具体的に野村総合研究所の調査担当者からは今後の松本市の目指す方向性について提言をいただいております。これについてどのように今後対応していくのかについてをお伺いしたいと思います。

講演の中では、今も説明にありましたが、人と人のつながりであるソーシャル・キャピタルに強みがあり、それを伸ばし生かすことが重要であること、また、外部からの人材流入に結びついておらず、都市の魅力の高さを生かして優秀な人材を誘引しつなぎとめることが課題であること、また、何もやっていないというわけではないが、松本市として特徴的な取り組みが必要だといったことが指摘されています。

また、松本市は総合ランキングが8位と評されていますが、同時にポテンシャルも全国6位であると評されました。研究員によりますと、これは他都市と差別化できる要素はあるにもかかわらず、ビジネス創発、産業創発に結びついておらず、やるべき政策的要素がまだまだあるのではないかということの裏返しでもあるといった説明もありましたが、これらを踏まえまして、信州大学のような大学、研究機関を核として新しいビジネスを起こすこと、具体的には起業、創業、地元企業の新規事業創出ということだそうですが、こういった仕組みや仕掛けをつくることが重要であるといった提言がなされました。

松本市の今後の成長を望むに当たりまして、第三者機関による重要な提言であると感じていますが、これらの課題と提言に対して、今後、市としてどのように対応されていくのか見解をお伺いします。

商工観光部長:お答えします。

地域で新たなビジネスを起こすことや、地元企業が新規に事業を創出するためには、産業界や大学、研究機関などの学術機関、行政が連携して取り組むいわゆる産学官連携が非常に重要であります。とりわけ松本市におきましては、地域貢献度全国トップの信州大学がございますので、その強みを生かした産業創発の仕組み、仕掛けを充実させるというこのたびの野村総合研究所の提言は、まさに松本市が推進すべき重要な取り組みであると受けとめております。

松本市においては平成16年に、信州大学、松本大学、松本歯科大学が参画した松本地域産学官連絡会を設立したほか、平成17年には信州大学と包括的連携協定を締結するなど、連携に関する仕組みづくりを行ってまいりました。

また、松本ヘルスバレー構築に向け、現在進めている健康・医療産業の振興を図るために組織した松本地域健康産業推進協議会でも、信州大学の濱田学長に副会長を務めていただいており、まさにプロジェクトの中核でともに取り組む仕組みができております。

提言では、実績が物足りないというご指摘もいただいているところですが、去る11月20日には信州大学の濱田学長と市長、副市長の懇談の機会を持ち、今後さらに連携を深め、結果にこだわって産業創発を推進していくことで共通の認識を確認したところでございます。

このような状況の中、本年度策定作業を進めている新たな松本市工業ビジョンでは、健康・医療産業の振興に加え、松本の強みを生かしながら産業創出を加速させる分野として、新たに食料品製造業、産業用ロボット分野を追加するとともに、ICTの活用による産業振興を重点推進事項と位置づけることも検討しております。これらの分野において、大学、学術研究機関の協力が不可欠でありますので、今後、しっかりと協力体制を構築しながら、積極的に産学官連携を推進してまいります。

以上でございます。

青木:答弁の中で、提言は重要な取り組みであると受けとめていただいており、また、信州大学長とも、結果にこだわっていくといったことを再確認しながら、大学、研究機関との協力を積極的に推進していきたいといったことでございました。

これまで産学官連携のさまざまな仕組みづくりに取り組まれているということでありましたが、既に連携構築をしている中で、統計をもとに他都市と比較をしますと、産業基盤や人材定着、実績の点が、24万人都市に備わっているポテンシャルに比して物足りないといった現状を指摘されていたのが、今回の調査結果であると思います。市長答弁にもありましたとおり、外からの課題の指摘を受けまして、目に見える形での産業創発に結びつけるよう、また、結果にこだわっていただくよう、具体的施策の取り組みを進めるようにしていただきたいと思います。

以上です。それでは、また明日。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

2018年03月24日

松本市役所の建て替え特別委員会が設置され、意見聴取の取り組みについて報告。市民説明会では、場所の決定経緯も説明されます。

こんばんは、最年少松本市議会議員の青木たかしです。

2月定例会の中で、第1回目となる市役所新庁舎建設特別委員会が開催されました。

現庁舎の問題点は

・老朽化、狭隘化、高さ制限などのハード的な問題

・非効率な配置、セキュリティ対策、社会の変化への対応等のソフト的な問題

の両面があるとされ、これまでに

・公募委員を含む市民懇話会(3回、参加者20人)

・市職員を対象とした庁内ワークショップ(3回、参加者65人)

・市民ワークショップ(2回、参加者36人)

にて、意見聴取の取り組みをしてきたことが報告されました。

懇話会も傍聴しましたが、機能分散や松本城に関連する意見、そして、この場所であることによる敷地面積・高さの制限について言及する声が多かったように感じています。

この中で、次の16のキーワードが抽出され、新庁舎のあるべき姿として示されています。

1,行政サービスの場として

・入りやすく、気持ちのよい場所

・誰にでも使い易いを見える化

・効率的にサービスを受けられる

2,松本らしく

・松本城の調和

・人が自然と集まる

・松本固有の自然環境を生かす

3,これからの市役所

・市民と行政の共創・協働の場

・地域重視の機能分散

・新たな時代のオフィス像

4,リスクに備える

・災害に強く、災害に即応

・情報セキュリティの確保

・物理的セキュリティの確保

5,将来のために

・フレキシブル

・サステナブル

・ライフサイクルコスト(建物全期間に要する費用)の低減

・コンパクト

既に場所は決まってしまっているため、この特別委員会では機能面について、今後検討していくこととなります。これらの市民意見をもとに、庁舎の理念や基本的な考え方を作成していくとのこと。

平成30年度上半期を目途に基本構想骨子案を作成、パブコメと市民説明会を実施した上で、基本構想を策定する流れとなります。基本計画は、31年度末までの策定を目指すとのこと。

小林委員からは市民説明会に関する質疑がありましたが、2回程度を30年度前半には開催するとされました。市民をより集めるような工夫についても要望されています。

私からは、関連質問で、これまでに「どういった経緯で建設場所が現在地と決まったのかについて、市民説明会できちんと説明してほしい」ということと、「現在地であることによる敷地面積の狭さと制限が市民懇話会でも言及されていたため、その観点における課題をどう解消していくのか検討を進めてほしい」という2点について意見しました。

また市民説明会の日程が決まりましたら、こちらで報告させて頂きます。

それでは、また明日。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

2月定例会の中で、第1回目となる市役所新庁舎建設特別委員会が開催されました。

現庁舎の問題点は

・老朽化、狭隘化、高さ制限などのハード的な問題

・非効率な配置、セキュリティ対策、社会の変化への対応等のソフト的な問題

の両面があるとされ、これまでに

・公募委員を含む市民懇話会(3回、参加者20人)

・市職員を対象とした庁内ワークショップ(3回、参加者65人)

・市民ワークショップ(2回、参加者36人)

にて、意見聴取の取り組みをしてきたことが報告されました。

懇話会も傍聴しましたが、機能分散や松本城に関連する意見、そして、この場所であることによる敷地面積・高さの制限について言及する声が多かったように感じています。

この中で、次の16のキーワードが抽出され、新庁舎のあるべき姿として示されています。

1,行政サービスの場として

・入りやすく、気持ちのよい場所

・誰にでも使い易いを見える化

・効率的にサービスを受けられる

2,松本らしく

・松本城の調和

・人が自然と集まる

・松本固有の自然環境を生かす

3,これからの市役所

・市民と行政の共創・協働の場

・地域重視の機能分散

・新たな時代のオフィス像

4,リスクに備える

・災害に強く、災害に即応

・情報セキュリティの確保

・物理的セキュリティの確保

5,将来のために

・フレキシブル

・サステナブル

・ライフサイクルコスト(建物全期間に要する費用)の低減

・コンパクト

既に場所は決まってしまっているため、この特別委員会では機能面について、今後検討していくこととなります。これらの市民意見をもとに、庁舎の理念や基本的な考え方を作成していくとのこと。

平成30年度上半期を目途に基本構想骨子案を作成、パブコメと市民説明会を実施した上で、基本構想を策定する流れとなります。基本計画は、31年度末までの策定を目指すとのこと。

小林委員からは市民説明会に関する質疑がありましたが、2回程度を30年度前半には開催するとされました。市民をより集めるような工夫についても要望されています。

私からは、関連質問で、これまでに「どういった経緯で建設場所が現在地と決まったのかについて、市民説明会できちんと説明してほしい」ということと、「現在地であることによる敷地面積の狭さと制限が市民懇話会でも言及されていたため、その観点における課題をどう解消していくのか検討を進めてほしい」という2点について意見しました。

また市民説明会の日程が決まりましたら、こちらで報告させて頂きます。

それでは、また明日。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

2018年03月23日

子どもの貧困対策シンポジウムに参加し、現状や可能性について勉強してきました。

こんばんは、最年少松本市議会議員の青木たかしです。

先日、子どもの貧困対策について、玄向寺さん主催の勉強会に参加してきました。

具体的な支援策として、子ども食堂という形態が全国的に広がっていますが、長野市では市と社協が連携して子ども食堂を運営しているのに対し、松本地域では有志による運営となっています。市としても地域のひとと触れ合う子ども食堂を目指して、30年度も引き続き運営費の補助を出すこととなっています。

今回のシンポジウムでは、各地域に有る寺院が子ども食堂の拠点となる可能性を探るという会で、大変興味深い内容でした。

こちらのホットライン信州さんのチラシにも、私の感想を掲載して頂いています。

個人的に会の中で印象的であったのは、

・経済発展が落ち着き、社会的絆も弱いまま、社会福祉制度は維持されている今の社会では、自分も貧困層に陥るのではないかという不安が増大する

・見えにくい貧困であることが特徴的で、局所的に見られる貧困から、各所で見られる貧困へと変わってきている

・子ども食堂に子どもを集めるためには、そこから貧困のイメージを切り離さないといけない

といった点。

私自身、このテーマについて関心があり、議会内に留まらない活動をしたいとずっと考えていました。

松本中央ライオンズクラブや松本青年会議所に所属していることもあるので、今年は、皆さんの協力も頂きながら、子どもの貧困対策に関する具体的な行動を実行していきたいと思います。

詳細については、また改めてお伝えしますので、ぜひご協力をお願いします!

それでは、また明日。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

先日、子どもの貧困対策について、玄向寺さん主催の勉強会に参加してきました。

具体的な支援策として、子ども食堂という形態が全国的に広がっていますが、長野市では市と社協が連携して子ども食堂を運営しているのに対し、松本地域では有志による運営となっています。市としても地域のひとと触れ合う子ども食堂を目指して、30年度も引き続き運営費の補助を出すこととなっています。

今回のシンポジウムでは、各地域に有る寺院が子ども食堂の拠点となる可能性を探るという会で、大変興味深い内容でした。

こちらのホットライン信州さんのチラシにも、私の感想を掲載して頂いています。

個人的に会の中で印象的であったのは、

・経済発展が落ち着き、社会的絆も弱いまま、社会福祉制度は維持されている今の社会では、自分も貧困層に陥るのではないかという不安が増大する

・見えにくい貧困であることが特徴的で、局所的に見られる貧困から、各所で見られる貧困へと変わってきている

・子ども食堂に子どもを集めるためには、そこから貧困のイメージを切り離さないといけない

といった点。

私自身、このテーマについて関心があり、議会内に留まらない活動をしたいとずっと考えていました。

松本中央ライオンズクラブや松本青年会議所に所属していることもあるので、今年は、皆さんの協力も頂きながら、子どもの貧困対策に関する具体的な行動を実行していきたいと思います。

詳細については、また改めてお伝えしますので、ぜひご協力をお願いします!

それでは、また明日。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

2018年03月23日

村井駅改修は駅ビル方式へ。駐輪場建屋も解体し、駅前広場や多目的施設を確保する方針で、平成32年度工事着手を目指す。

こんばんは、最年少松本市議会議員の青木たかしです。

本日、村井駅整備に関する説明会が開催され、駅舎の方向性が示されました。

100人以上の参加者が集まり、関心が高いことを改めて感じます。

以前の説明会の概要も書きましたが、こちらの記事でいう「駅ビル方式」を採用する方向が示されました。

住民から出されていた要望は以下の通りでした。

◯整備の考え方に寄せられた主な住民意見

・スケジュールや予算を考慮して、施設の要望を出しすぎて駅整備が遅れないよう、実現性の高いプランを

・そのため、周辺道路整備に関しては駅整備と切り離して議論をする

・将来を見据えた安全で長く使える駅へ

・駐車スペース、駐輪場の確保

・西側等、周辺道路について歩行者にやさしい整備を

◯駅の機能に関して寄せられた住民要望

・支所や図書館などの住民サービス機能の併設

・半橋状化して2階建てにとらわれない施設

・ホーム幅員を可能な限りひろく

・待合室を兼ねた地域づくりの拠点

・図書館の返却、リクエスト機能

・行政サービスの一部機能

・駅の利用しやすさに配慮した整備

現在の村井駅

駅ビル方式のイメージ図

駅ビル方式の場合の、西口からホームへの行き方

◯【駅ビル方式】とするメリットについて

・新設の西口側ひろばでは、車を寄せて利用者が乗り降りすることをイメージ

・東口側ひろばは現在も寿台線が乗り入れ、大学のスクールバスやタクシーなどの交通の結節点の機能がある。一箇所の出入り口では交通錯綜するため、入口と出口を分けて一方通行にして、歩行者にとっても安全なひろばとすることをイメージ。また、大型バスが回れる軌道を確保する

・東口ひろばの拡張に伴い、駐輪場をほぼ全体を使う広さが必要となるため、駐輪場建屋を解体し、南にひろばを伸ばしていく

・東西駅前ひろばの奥行きを確保し、多目的機能を有するひろばへ

・駅舎1階部分へ多目的機能を有する附属施設スペースが確保できる

多目的施設のイメージ

この施設の内容については、今後、どういった使い方が有効なのか検討していくこととなります。

JR側としても店舗、休憩施設について設計段階となったら検討をしていきたいとの話もあるようで、市の施設とするか、JR側で使用する施設とするかは今後の検討次第のようです。

・駅ビルとして、鉄道軌道上の施設をコンパクトにすることで、建設費の縮減も期待できる

・多機能トイレも併設

入り口と出口の異なる通り抜けのエレベーターも、利便性や安全性、展望等を考慮して検討する

駅ビル方式の構内案

◯東口へのアクセス道路はどうなるのか?

道路拡幅については、写真の赤い箇所について、村井駅から線路沿いに南へ、塩尻に抜ける道を検討している

東側に歩道を設置し、歩行者の安全も確保していく。

◯想定する今後のスケジュール

平成29年度末 基本計画を策定

平成30年度 自由通路・駅施設概略設計

周辺道路及びその関連施設整備の検討

平成31年度 自由通路・駅施設実施設計

平成32年度 工事着手 → 工期は1年以上かかる見込み

◯質疑応答

Q:村井駅南の踏切を改良してほしい。線路を北に移動してもらえれば広さが取れるのでは。

A:踏切の改良は難しい。北に寄せるのも軌道をすべて変えないといけない。道路改良の中で、少しでも道路幅を広くとって対策をしたい

Q:東口から国道に出る歩道が緑の線を塗っただけであり、歩いた人見ると車椅子は歩道通れない。対策はできないか。

A:安全確保のために抜本的に道路を拡幅するとなると、大きな計画となるため、国、県とともに、地域の皆さんと相談しながら今後長期的に進めることになる。

Q:駅前のひろばには5台一般車を停められるとあるが、どういう使い方か。

A:市が管理するスペース。長時間停めるのではなく、一時的利用として使ってもらう想定としている。

Q:駐車スペースは5台で一時利用とのことだが、実際には10〜20分待つことになる。JR貨物の敷地を駐車場に出来ないか。

A:JR貨物の敷地には、解体する駐輪場の機能やその他の機能などを要する。駐車場とするように地域の要望があれば検討していく。有効な利用の要望を伝えながら検討していく。

Q:東口駅前道路の横断歩道は設置されるか。

A:駅完成後、横断歩道を設置することも検討している。

また、車を駐車してパークアンドライドの駅とする考えについては、パークアンドライドは平田駅が担い、村井駅は公共交通を使って乗車する駅と位置づけることで、バス路線の維持にもつなげていく考えの有るようです。

更に、要望としては村井、小屋町会で7000人の人口がいる中、市の出先機関を駅に入れてほしいという要望もあり、今後のひとつのテーマとなりそうです。

他にも市の出先機関を駅に設置している事例もあるため、参考にしながら将来の南部地域の拠点となる施設整備につなげていきたいと考えています。

以下は、これまでの経過や現状について記載しています。

◯村井駅の現状

村井駅は南部の拠点として、明治35年開業以来、周辺の開発が進んでいる。

駅南側には松本国際高等学校が建設されている。東側には松本医療センターが建設され、市内3番目に大きな病床をもつ病院となる。400人の人口規模が増える土地開発も北側にある。

様々なプロジェクトがある中、東側からしか利用できない、階段が急など利用勝手が悪いことが地域の課題となっていた。

乗降客数は平成28で3,552人。これは、松本駅に次いで2番目の乗降客数。広丘駅に比べれば少ないが、南松本駅、平田駅よりも多い。

狭隘な島式ホームで混雑している中を特急も通り抜けるため、危険を感じる。

バリアフリー設備のない階段もあり、高齢者の方も苦労して昇降しなければいけない。

松本市の進める立地適正化計画において、拠点の一つに村井駅周辺を位置づけている。

◯今までの経過について

28年度に村井駅整備検討部会を計4回開催

28年10月 地元との連携による交通量調査およびアンケート調査を実施

29年10月 村井駅整備に関する地元説明会を小屋町会、村井町会各公民館で開催

以上です。

それでは、また明日。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

本日、村井駅整備に関する説明会が開催され、駅舎の方向性が示されました。

100人以上の参加者が集まり、関心が高いことを改めて感じます。

以前の説明会の概要も書きましたが、こちらの記事でいう「駅ビル方式」を採用する方向が示されました。

住民から出されていた要望は以下の通りでした。

◯整備の考え方に寄せられた主な住民意見

・スケジュールや予算を考慮して、施設の要望を出しすぎて駅整備が遅れないよう、実現性の高いプランを

・そのため、周辺道路整備に関しては駅整備と切り離して議論をする

・将来を見据えた安全で長く使える駅へ

・駐車スペース、駐輪場の確保

・西側等、周辺道路について歩行者にやさしい整備を

◯駅の機能に関して寄せられた住民要望

・支所や図書館などの住民サービス機能の併設

・半橋状化して2階建てにとらわれない施設

・ホーム幅員を可能な限りひろく

・待合室を兼ねた地域づくりの拠点

・図書館の返却、リクエスト機能

・行政サービスの一部機能

・駅の利用しやすさに配慮した整備

現在の村井駅

駅ビル方式のイメージ図

駅ビル方式の場合の、西口からホームへの行き方

◯【駅ビル方式】とするメリットについて

・新設の西口側ひろばでは、車を寄せて利用者が乗り降りすることをイメージ

・東口側ひろばは現在も寿台線が乗り入れ、大学のスクールバスやタクシーなどの交通の結節点の機能がある。一箇所の出入り口では交通錯綜するため、入口と出口を分けて一方通行にして、歩行者にとっても安全なひろばとすることをイメージ。また、大型バスが回れる軌道を確保する

・東口ひろばの拡張に伴い、駐輪場をほぼ全体を使う広さが必要となるため、駐輪場建屋を解体し、南にひろばを伸ばしていく

・東西駅前ひろばの奥行きを確保し、多目的機能を有するひろばへ

・駅舎1階部分へ多目的機能を有する附属施設スペースが確保できる

多目的施設のイメージ

この施設の内容については、今後、どういった使い方が有効なのか検討していくこととなります。

JR側としても店舗、休憩施設について設計段階となったら検討をしていきたいとの話もあるようで、市の施設とするか、JR側で使用する施設とするかは今後の検討次第のようです。

・駅ビルとして、鉄道軌道上の施設をコンパクトにすることで、建設費の縮減も期待できる

・多機能トイレも併設

入り口と出口の異なる通り抜けのエレベーターも、利便性や安全性、展望等を考慮して検討する

駅ビル方式の構内案

◯東口へのアクセス道路はどうなるのか?

道路拡幅については、写真の赤い箇所について、村井駅から線路沿いに南へ、塩尻に抜ける道を検討している

東側に歩道を設置し、歩行者の安全も確保していく。

◯想定する今後のスケジュール

平成29年度末 基本計画を策定

平成30年度 自由通路・駅施設概略設計

周辺道路及びその関連施設整備の検討

平成31年度 自由通路・駅施設実施設計

平成32年度 工事着手 → 工期は1年以上かかる見込み

◯質疑応答

Q:村井駅南の踏切を改良してほしい。線路を北に移動してもらえれば広さが取れるのでは。

A:踏切の改良は難しい。北に寄せるのも軌道をすべて変えないといけない。道路改良の中で、少しでも道路幅を広くとって対策をしたい

Q:東口から国道に出る歩道が緑の線を塗っただけであり、歩いた人見ると車椅子は歩道通れない。対策はできないか。

A:安全確保のために抜本的に道路を拡幅するとなると、大きな計画となるため、国、県とともに、地域の皆さんと相談しながら今後長期的に進めることになる。

Q:駅前のひろばには5台一般車を停められるとあるが、どういう使い方か。

A:市が管理するスペース。長時間停めるのではなく、一時的利用として使ってもらう想定としている。

Q:駐車スペースは5台で一時利用とのことだが、実際には10〜20分待つことになる。JR貨物の敷地を駐車場に出来ないか。

A:JR貨物の敷地には、解体する駐輪場の機能やその他の機能などを要する。駐車場とするように地域の要望があれば検討していく。有効な利用の要望を伝えながら検討していく。

Q:東口駅前道路の横断歩道は設置されるか。

A:駅完成後、横断歩道を設置することも検討している。

また、車を駐車してパークアンドライドの駅とする考えについては、パークアンドライドは平田駅が担い、村井駅は公共交通を使って乗車する駅と位置づけることで、バス路線の維持にもつなげていく考えの有るようです。

更に、要望としては村井、小屋町会で7000人の人口がいる中、市の出先機関を駅に入れてほしいという要望もあり、今後のひとつのテーマとなりそうです。

他にも市の出先機関を駅に設置している事例もあるため、参考にしながら将来の南部地域の拠点となる施設整備につなげていきたいと考えています。

以下は、これまでの経過や現状について記載しています。

◯村井駅の現状

村井駅は南部の拠点として、明治35年開業以来、周辺の開発が進んでいる。

駅南側には松本国際高等学校が建設されている。東側には松本医療センターが建設され、市内3番目に大きな病床をもつ病院となる。400人の人口規模が増える土地開発も北側にある。

様々なプロジェクトがある中、東側からしか利用できない、階段が急など利用勝手が悪いことが地域の課題となっていた。

乗降客数は平成28で3,552人。これは、松本駅に次いで2番目の乗降客数。広丘駅に比べれば少ないが、南松本駅、平田駅よりも多い。

狭隘な島式ホームで混雑している中を特急も通り抜けるため、危険を感じる。

バリアフリー設備のない階段もあり、高齢者の方も苦労して昇降しなければいけない。

松本市の進める立地適正化計画において、拠点の一つに村井駅周辺を位置づけている。

◯今までの経過について

28年度に村井駅整備検討部会を計4回開催

28年10月 地元との連携による交通量調査およびアンケート調査を実施

29年10月 村井駅整備に関する地元説明会を小屋町会、村井町会各公民館で開催

以上です。

それでは、また明日。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

2018年03月10日

松本市は30年間で、公共施設の20%を削減する目標。公共施設マネジメントを強力に推進するため、統括部局を新設。

こんばんは、最年少松本市議会議員の青木たかしです。

昨日、委員会2日目ですが、お昼に市役所への爆破予告が有り、庁内が一時騒然とする事態となりました。

その後、異常ないことが確認されて安心しましたが、各所に多大な迷惑がかかるので、こういったいたずらはやめて頂きたいですね・・・。

こちらにリンク先を貼ってありますが、動画も配信されましたので、よろしければ御覧ください。

今日は、前回の続きである質問の報告です。

少子高齢化が進展する中、公共施設の維持管理費が財政を圧迫することが懸念されていますが、その最も有効な対策は公共施設の総面積を削減していくことです。

松本市では公共施設を面積ベースで平成37年度までに10%、平成57年度までに20%削減する目標を立てています。

これまで新規事業を実施し、新しいハコモノを作ることで政策課題の解決を図ってきた行政として、削減する・廃止するということのハードルは高いものです。しかし、施設の維持管理・更新にかかる負担はそのまま将来世代が負わなければならないもの。

前回も触れた松本市美術館が20年に1度、20億円の改修費用がかかり、市立病院、基幹博物館、市役所の3大ハード事業も重なる中、キッズ&ユースデモクラシーを掲げる松本市として、覚悟を持って取り組んでいくその姿勢について、質問しました。

<市の回答>

・公共施設を建築した年度を延床面積の多い順に並べると、平成元年、昭和60年、平成3年の順となる。昭和40年以降、多くの小中学校を建てている。築30年で大規模改修を迎えることから、今後これらの更新時期が重なることが予想される。

・超少子高齢社会が進展すると、施設利用者が減少し、歳入も減少することから、今ある施設を同規模のまま更新し続けることは困難である

・30年度に公共施設再配置計画を策定し、地域ワークショップを踏まえて市民理解を深めつつ、公共施設マネジメントを強力に推進するための統括部局を新設する。

・これまでは未利用、未活用の施設を削減してきたが、再配置計画では、聖域なき施設保有量の最適化を基本原則に掲げ、あらゆる施設を対象とする。

・昼間にしか利用のない施設と夕方から夜にかけての利用が多い施設との統合など、統合を促進するモデルケースを示したい。

・将来を担う世代への意識醸成を図るため、高校生ワークショップなどを実施していきたい。

・職員においても、外部講師を呼んでの学習会や、庁内研修の実施を通して、意識醸成を図る。

以上の回答で意気込みが語られました。このままでは、税収も減り、扶助費も増えていくことから、公共施設の維持管理の財源が足りなくなってしまいます。

30年で20%を削減するという目標も立てているので、将来のこどもたちのためにも、しっかりとその進捗が図られているか、議会としてチェックをしていきます。

以下質問文

(3)公共施設マネジメントについて

公共施設マネジメントについてですが、公共施設の維持管理にかかる費用は、そのまま次世代の負担へとつながります。

これらの改修や建て替えが続く中、公共施設の現状に対する市の認識を伺います。

そして、その最も有効な対策である公共施設総面積の削減について、20年、30年先を見据えて、次世代のこども、若者たちのために、削減に覚悟をもってトップマネジメントで取り組む姿勢が求められます。

将来世代に大きく関わるこの分野の意気込みと取り組み姿勢について、キッズ&ユースデモクラシーを掲げ、こども、若者を支援する予算を30年度の編成方針とした市長からぜひ答弁を頂きたいと思います。

続いて、具体的な話に移りますが、公共施設の総面積を削減するにあたっては、利用者や施設周辺住民の合意形成が必要で有り、これまで新しいことを実施し、新しいものを作ることがメインであった行政としても、削減・廃止をしていくことのハードルは高いと言えます。そのため、さきほどの統括部局を設置し、行政のトップである市長がリーダーシップを発揮することも重要ですが、具体的に、来年度早々に議会に諮られる予定の公共施設再配置計画においても、まず最初に削減に手を付ける事業を設定したり、削減への意識改革のきっかけとするような、象徴的な削減モデル事業を設定することも有効であると考えます。計画上で謳うことについての見解を伺います。

また、将来世代も含め、市民や職員を対象にとして、削減意識の醸成を高める取り組みについても計画上で謳う予定なのか伺います。

以上です。それでは、また明日。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

昨日、委員会2日目ですが、お昼に市役所への爆破予告が有り、庁内が一時騒然とする事態となりました。

今日の午前11時15分、松本市役所に爆破予告の電話がありました。

— 青木たかし(最年少松本市議会議員) (@aoki1230) 2018年3月9日

「庁舎トイレに爆発物を仕掛けた。昼頃に爆発する。避難しないと大変なことになる。」と男性の声で電話があったようです。

その後、警察による庁舎内の捜索があり、午後12時30分に異常ないことが確認されました。

その後、異常ないことが確認されて安心しましたが、各所に多大な迷惑がかかるので、こういったいたずらはやめて頂きたいですね・・・。

一般質問の録画が配信されました。私は5人目です。

— 青木たかし(最年少松本市議会議員) (@aoki1230) 2018年3月10日

ちなみに、スマホでも見られるYouTubeで録画配信してもらえるよう、引き続き要望しています。

録画配信 平成30年2月定例会 一般質問1日目 松本市ホームページ https://t.co/X4XnBn2egG

こちらにリンク先を貼ってありますが、動画も配信されましたので、よろしければ御覧ください。

今日は、前回の続きである質問の報告です。

少子高齢化が進展する中、公共施設の維持管理費が財政を圧迫することが懸念されていますが、その最も有効な対策は公共施設の総面積を削減していくことです。

松本市では公共施設を面積ベースで平成37年度までに10%、平成57年度までに20%削減する目標を立てています。

これまで新規事業を実施し、新しいハコモノを作ることで政策課題の解決を図ってきた行政として、削減する・廃止するということのハードルは高いものです。しかし、施設の維持管理・更新にかかる負担はそのまま将来世代が負わなければならないもの。

前回も触れた松本市美術館が20年に1度、20億円の改修費用がかかり、市立病院、基幹博物館、市役所の3大ハード事業も重なる中、キッズ&ユースデモクラシーを掲げる松本市として、覚悟を持って取り組んでいくその姿勢について、質問しました。

<市の回答>

・公共施設を建築した年度を延床面積の多い順に並べると、平成元年、昭和60年、平成3年の順となる。昭和40年以降、多くの小中学校を建てている。築30年で大規模改修を迎えることから、今後これらの更新時期が重なることが予想される。

・超少子高齢社会が進展すると、施設利用者が減少し、歳入も減少することから、今ある施設を同規模のまま更新し続けることは困難である

・30年度に公共施設再配置計画を策定し、地域ワークショップを踏まえて市民理解を深めつつ、公共施設マネジメントを強力に推進するための統括部局を新設する。

・これまでは未利用、未活用の施設を削減してきたが、再配置計画では、聖域なき施設保有量の最適化を基本原則に掲げ、あらゆる施設を対象とする。

・昼間にしか利用のない施設と夕方から夜にかけての利用が多い施設との統合など、統合を促進するモデルケースを示したい。

・将来を担う世代への意識醸成を図るため、高校生ワークショップなどを実施していきたい。

・職員においても、外部講師を呼んでの学習会や、庁内研修の実施を通して、意識醸成を図る。

以上の回答で意気込みが語られました。このままでは、税収も減り、扶助費も増えていくことから、公共施設の維持管理の財源が足りなくなってしまいます。

30年で20%を削減するという目標も立てているので、将来のこどもたちのためにも、しっかりとその進捗が図られているか、議会としてチェックをしていきます。

以下質問文

(3)公共施設マネジメントについて

公共施設マネジメントについてですが、公共施設の維持管理にかかる費用は、そのまま次世代の負担へとつながります。

これらの改修や建て替えが続く中、公共施設の現状に対する市の認識を伺います。

そして、その最も有効な対策である公共施設総面積の削減について、20年、30年先を見据えて、次世代のこども、若者たちのために、削減に覚悟をもってトップマネジメントで取り組む姿勢が求められます。

将来世代に大きく関わるこの分野の意気込みと取り組み姿勢について、キッズ&ユースデモクラシーを掲げ、こども、若者を支援する予算を30年度の編成方針とした市長からぜひ答弁を頂きたいと思います。

続いて、具体的な話に移りますが、公共施設の総面積を削減するにあたっては、利用者や施設周辺住民の合意形成が必要で有り、これまで新しいことを実施し、新しいものを作ることがメインであった行政としても、削減・廃止をしていくことのハードルは高いと言えます。そのため、さきほどの統括部局を設置し、行政のトップである市長がリーダーシップを発揮することも重要ですが、具体的に、来年度早々に議会に諮られる予定の公共施設再配置計画においても、まず最初に削減に手を付ける事業を設定したり、削減への意識改革のきっかけとするような、象徴的な削減モデル事業を設定することも有効であると考えます。計画上で謳うことについての見解を伺います。

また、将来世代も含め、市民や職員を対象にとして、削減意識の醸成を高める取り組みについても計画上で謳う予定なのか伺います。

以上です。それでは、また明日。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

2018年03月07日

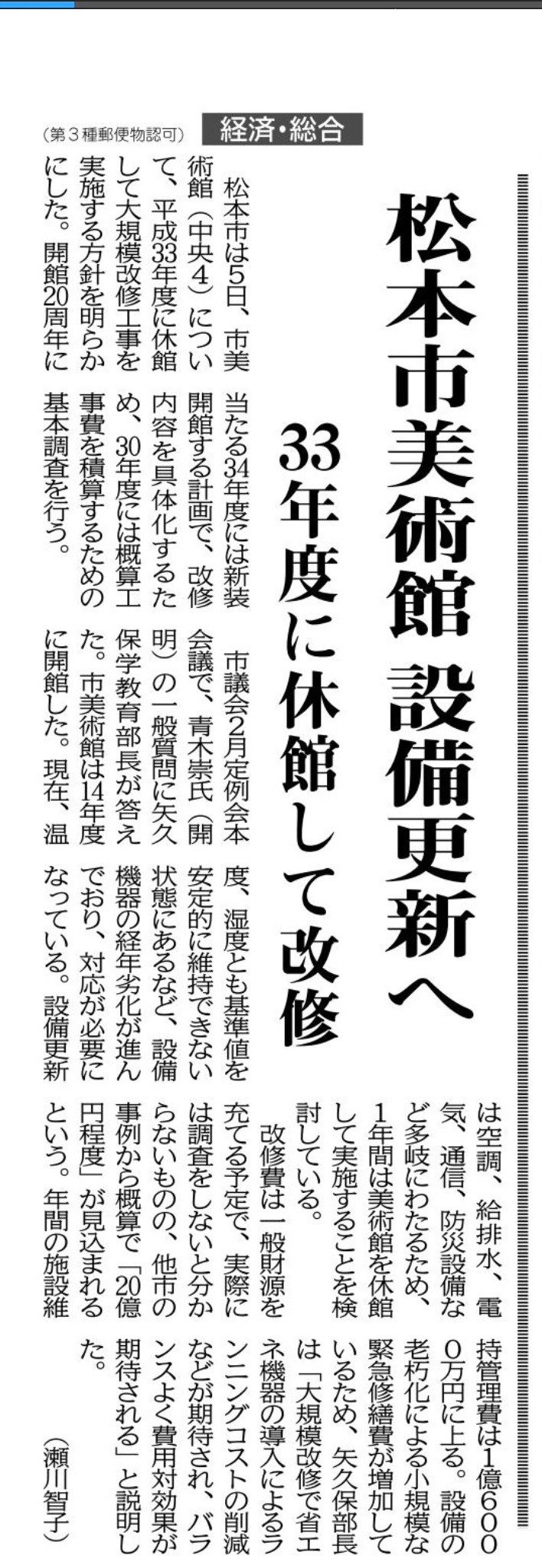

松本市美術館の改修は20年に一度、20億円程度が見込まれる模様。

こんばんは、最年少松本市議会議員の青木たかしです。

今日で一般質問が終わりました。

忠地議員からの質問に対して、「小平奈緒選手の市民栄誉賞授与に合わせて、小平選手と触れ合う機会も設けられるよう調整したい」旨の市長答弁もありました。明日からは、各常任委員会の審査が始まります。

さて、私の質問の報告の続きです。今回、公共施設マネジメントの質問の中で、松本市美術館の大規模改修の見通しについてお聞きしました。

市の答弁から、美術館は平成33年度に1年間休館しての大規模改修を予定しており、他市の事例から、およそ20億円程度の改修費用がかかるだろうという見解が示されました。

5日付け市民タイムスより

市民芸術館の大規模改修には、30年度予算でおよそ12億円が計上されています。

芸術館は今後定期的に改修が計画されていることから、「松本市美術館の改修は今後どれくらいの頻度で行われるのか」ついてもお聞きしたところ、終日空調運転が必要となる特殊性から、20年に1回は大規模な設備更新が必要であるとのこと。

その費用については、30年度以降の調査委託をしないと不確定なものの、他市の事例を見るとおよそ20億円が見込まれるようです。

改修の必要性をお聞きした所、「湿度、温度を基準値を維持できない状態にあり、作品の一部ともなる壁の汚れも目立つことから、建物や設備機器の経年劣化の対応は市民の貴重な財産である収蔵作品の確実な保管という美術館本来の機能維持のため」とされました。作品を守るための空調設備の更新が重要になるようです。

設備更新が空調、給排水、電気、照明、通信防災設備など多岐にわたり、収蔵作品の移動、管理も要するため、平成33年度の1年間は美術館を休館する予定のようです。

また、美術館改修に対する国などの補助金や交付金はないため、一般財源を充てることとなります。

年間1億6千万円の維持管理にかかる費用についても削減を図るべきと質問したところ、設備の老朽化による小規模な緊急修繕費が増加していて、ハード面での縮減は困難であるが、大規模改修による省エネ機器の導入などでランニングコストの削減が期待され、結果的に34年度以降の維持管理費の縮減が図られるとのこと。

この美術館は建設が平成14年。34年で開館20周年となり、この年に新装開館となる予定です。

草間彌生展も開かれ、松本市の楽都のまちづくりには不可欠な存在となっている美術館。当時、どこまで維持費用が想定されていたのかは今となってはわかりませんが、今後予定されている市立病院、基幹博物館、市役所などの公共施設整備にあたっては、美術館・芸術館をはじめとした改修にかかる費用を見つめ、将来に大きな負担とならないよう建設する必要があります。

この他にも、平成4年開館の中央図書館、総合体育館も築30年をそろそろ迎える中、大規模改修を控えることとなります。図書館はそのあり方についても検討されていくとのことで、その点も含め、将来に大きな負担とならないよう、しっかり議会でもチェックしていきたいと思います。

それでは、また明日。

以下、質問内容

(1)美術館大規模改修について

3日から草間彌生特別展が始まっている松本市美術館は、楽都松本における文化・芸術の拠点として欠かせない存在となっています。

平成30年度当初予算資料を見ると、平成14年に建設された松本市美術館は、開館20周年を迎えるにあたり、平成33年度には大規模改修を実施予定であると記載されています。

来年度から松本市芸術館の大規模改修が始まり、その費用として来年度予算ではおよそ12億円が計上される中、松本市美術館の改修費用の概算はいくらなのか、そしてその財源はどうなるのかについて伺います。また、松本市美術館における平成33年度の大規模改修終了以降は、どの程度の頻度で、どれくらいの経費がかかることとなるのか伺います。

(答弁)

改修に関わる有利な財源というものはなく、20年に1回の頻度で改修が必要となり、他市事例を参考とすれば、20億円程度の費用が見込まれるとのことでした。一般財源を使う大きな額の改修が、今後続いていくことになりますが、今回の市民芸術館大規模改修にあたっても、市民の方からはその必要性や、開館して間もないにも関わらず、今やらなければいけないのか、といったことを聞かれます。

公共施設等総合管理計画を見ると、美術館改修にあたっての課題も掲載されていますが、改めて、その改修にあたっての課題と、改修の必要性について伺います。それに伴い、改修に要する期間や改修方法をどのように考えているのかについても、あわせて伺います。

(答弁)

収蔵作品の保管と美術館機能維持のために必要であり、1年間は休館、つまり、予定としては平成33年度に休館しての改修が想定されているということでした。

先程有利な財源はないということでしたが、今後の改修の財源確保策をどうするのか伺います。また、大規模改修には今後多額の費用が見込まれることになりますが、経常的にかかる維持管理費について、その縮減を図って頂き、少しでも将来世代の負担を減らしていくようにしていただきたいと考えます。維持管理にかかる費用について、これは毎年の指定管理料の中に含まれているのだと思いますが、その縮減にはどのように取り組んでいるのか伺います。

(答弁)

現時点での縮減は難しいものの、改修に伴う省エネ機器導入によるランニングコストの縮減が見込まれるということですので、ぜひ計画に基いた改修をしていただき、将来世代の負担を軽減するためにも、少しでも維持管理にかかる費用が削減されるような工夫を、徹底的に検討していただくことを要望します。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

今日で一般質問が終わりました。

忠地議員からの質問に対して、「小平奈緒選手の市民栄誉賞授与に合わせて、小平選手と触れ合う機会も設けられるよう調整したい」旨の市長答弁もありました。明日からは、各常任委員会の審査が始まります。

さて、私の質問の報告の続きです。今回、公共施設マネジメントの質問の中で、松本市美術館の大規模改修の見通しについてお聞きしました。

市の答弁から、美術館は平成33年度に1年間休館しての大規模改修を予定しており、他市の事例から、およそ20億円程度の改修費用がかかるだろうという見解が示されました。

5日付け市民タイムスより

市民芸術館の大規模改修には、30年度予算でおよそ12億円が計上されています。

芸術館は今後定期的に改修が計画されていることから、「松本市美術館の改修は今後どれくらいの頻度で行われるのか」ついてもお聞きしたところ、終日空調運転が必要となる特殊性から、20年に1回は大規模な設備更新が必要であるとのこと。

その費用については、30年度以降の調査委託をしないと不確定なものの、他市の事例を見るとおよそ20億円が見込まれるようです。

改修の必要性をお聞きした所、「湿度、温度を基準値を維持できない状態にあり、作品の一部ともなる壁の汚れも目立つことから、建物や設備機器の経年劣化の対応は市民の貴重な財産である収蔵作品の確実な保管という美術館本来の機能維持のため」とされました。作品を守るための空調設備の更新が重要になるようです。

設備更新が空調、給排水、電気、照明、通信防災設備など多岐にわたり、収蔵作品の移動、管理も要するため、平成33年度の1年間は美術館を休館する予定のようです。

また、美術館改修に対する国などの補助金や交付金はないため、一般財源を充てることとなります。

年間1億6千万円の維持管理にかかる費用についても削減を図るべきと質問したところ、設備の老朽化による小規模な緊急修繕費が増加していて、ハード面での縮減は困難であるが、大規模改修による省エネ機器の導入などでランニングコストの削減が期待され、結果的に34年度以降の維持管理費の縮減が図られるとのこと。

この美術館は建設が平成14年。34年で開館20周年となり、この年に新装開館となる予定です。

草間彌生展も開かれ、松本市の楽都のまちづくりには不可欠な存在となっている美術館。当時、どこまで維持費用が想定されていたのかは今となってはわかりませんが、今後予定されている市立病院、基幹博物館、市役所などの公共施設整備にあたっては、美術館・芸術館をはじめとした改修にかかる費用を見つめ、将来に大きな負担とならないよう建設する必要があります。

この他にも、平成4年開館の中央図書館、総合体育館も築30年をそろそろ迎える中、大規模改修を控えることとなります。図書館はそのあり方についても検討されていくとのことで、その点も含め、将来に大きな負担とならないよう、しっかり議会でもチェックしていきたいと思います。

それでは、また明日。

以下、質問内容

(1)美術館大規模改修について

3日から草間彌生特別展が始まっている松本市美術館は、楽都松本における文化・芸術の拠点として欠かせない存在となっています。

平成30年度当初予算資料を見ると、平成14年に建設された松本市美術館は、開館20周年を迎えるにあたり、平成33年度には大規模改修を実施予定であると記載されています。

来年度から松本市芸術館の大規模改修が始まり、その費用として来年度予算ではおよそ12億円が計上される中、松本市美術館の改修費用の概算はいくらなのか、そしてその財源はどうなるのかについて伺います。また、松本市美術館における平成33年度の大規模改修終了以降は、どの程度の頻度で、どれくらいの経費がかかることとなるのか伺います。

(答弁)

改修に関わる有利な財源というものはなく、20年に1回の頻度で改修が必要となり、他市事例を参考とすれば、20億円程度の費用が見込まれるとのことでした。一般財源を使う大きな額の改修が、今後続いていくことになりますが、今回の市民芸術館大規模改修にあたっても、市民の方からはその必要性や、開館して間もないにも関わらず、今やらなければいけないのか、といったことを聞かれます。

公共施設等総合管理計画を見ると、美術館改修にあたっての課題も掲載されていますが、改めて、その改修にあたっての課題と、改修の必要性について伺います。それに伴い、改修に要する期間や改修方法をどのように考えているのかについても、あわせて伺います。

(答弁)

収蔵作品の保管と美術館機能維持のために必要であり、1年間は休館、つまり、予定としては平成33年度に休館しての改修が想定されているということでした。

先程有利な財源はないということでしたが、今後の改修の財源確保策をどうするのか伺います。また、大規模改修には今後多額の費用が見込まれることになりますが、経常的にかかる維持管理費について、その縮減を図って頂き、少しでも将来世代の負担を減らしていくようにしていただきたいと考えます。維持管理にかかる費用について、これは毎年の指定管理料の中に含まれているのだと思いますが、その縮減にはどのように取り組んでいるのか伺います。

(答弁)

現時点での縮減は難しいものの、改修に伴う省エネ機器導入によるランニングコストの縮減が見込まれるということですので、ぜひ計画に基いた改修をしていただき、将来世代の負担を軽減するためにも、少しでも維持管理にかかる費用が削減されるような工夫を、徹底的に検討していただくことを要望します。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

2018年03月05日

一般質問で、松本城の赤い橋(埋橋)を渡れるようにできないか、その可能性についてお聞きしました。

こんばんは、最年少松本市議会議員の青木たかしです。

本日、2月定例会で一般質問に登壇しました。

ひとつずつ、結果を報告していきます。

松本城埋橋を立ち入りできるようにすることについて

松本城西側にかかる赤い橋、埋橋について、その活用の在り方をお聞きしました。詳細はこちらの記事にあるとおりです。

教育部からは、

松本城とその周辺を幕末・維新期に復元する方針を決めているが、埋橋は観光客や市民に親しまれ、定着していることは確かであり、その活用については文化庁とも相談しながら、立ち入り可能とするかどうか慎重に検討していく

という答弁が有りました。

今回は問題提起ということで取り上げさせていただきましたが、これからもその在り方について、議論していきたいと考えています。

以下、質問の原稿です。

3,松本城埋橋について

(1)復元の考え方について

松本城は菅谷市長の決断によって、南・西外堀の復元に着手し、市としても世界遺産登録を目指す中、松本城を中心とした歩いて暮らせるまちづくりを進めています。

お城や寺社仏閣など、史跡を復元するにあたっては、どの時代においての復元とするのか、しばしば議論となります。2012年に復元工事が完了した東京駅も、創建された1914年の姿に戻すか、空爆で破壊された後に修復した1947年の姿にするのかが問われたといいます。

まずは市として、松本城とその周辺をどの時点での復元とすることを考えているのか、市の考え方を伺います。

(2)埋橋を立ち入り可能とすることについて

埋橋は60年前、昭和の大修理にあわせて、当時の松本市議会の提案により、観光振興・景観向上の目的で設置された橋であり、江戸時代や市の設定する幕末・維新期から存在するものではありません。

平成23年6月30日に発生した松本地震の際に、埋橋を渡った先にある埋門の石垣が被害を受け、崩落の危険性が生じたことから通行止めとなっています。

その後、回遊性の観点からの地元要望もあり、天守への入場は黒門で一本化することとなり、今でも通行止めとなったままになっています。

一方で、市民と観光客からすると、60年間架けられている馴染み深いものとなっており、松本地震が発生した7年前までは通ることが出来ていたため、その開通を望む声をよくお聞きします。

つい先週の話ですが、松本城西側の駐車場に車を停めて、お城公園内を通って市役所まで歩いていた所、観光客と思われる二人組のうち、一人が黒門から埋橋前まで様子を見に来ていたようで、「こっちの橋は渡れないみたいだ」と残念そうに話している光景を見かけました。

また、松本城を写した写真といえば、この赤い埋橋をワンポイントとして、天守閣をセットにした構図がよく撮影され、お城愛好家をはじめ、全国的にもひろく認知されている風景であると言えます。

そもそも、この橋が架けられたきっかけを考えれば、60年前当時の松本市議会の発案ということで、松本市政発展の一端でもあり、松本市における昭和の歴史の一節とも捉えられるわけですが、この橋について、松本城を中心としたまちづくりの一環として、再度通行できるよう市として判断することを提案します。

渡った先にある埋門の石垣耐震化や券売所設置などの課題もあるため、埋橋の途中まで、立ち入りのみ可能とすることが当面の目標であると考えていますが、そうなればお城の魅力も一段と高まり、人気の撮影・ビュースポットとして観光客にもPRできるように考えます。

見方を変えたときに、これから100年も経過すれば、この埋橋にかぎらず、昭和期の建築物も史跡・文化財として指定されていくのではないかと推測されますが、この埋橋を立ち入り可能とすることについて、市の見解を求めます。

以上です。それでは、また明日。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

本日、2月定例会で一般質問に登壇しました。

ひとつずつ、結果を報告していきます。

松本城埋橋を立ち入りできるようにすることについて

松本城西側にかかる赤い橋、埋橋について、その活用の在り方をお聞きしました。詳細はこちらの記事にあるとおりです。

2017/05/17

2017/05/23

教育部からは、

松本城とその周辺を幕末・維新期に復元する方針を決めているが、埋橋は観光客や市民に親しまれ、定着していることは確かであり、その活用については文化庁とも相談しながら、立ち入り可能とするかどうか慎重に検討していく

という答弁が有りました。

今回は問題提起ということで取り上げさせていただきましたが、これからもその在り方について、議論していきたいと考えています。

以下、質問の原稿です。

3,松本城埋橋について

(1)復元の考え方について

松本城は菅谷市長の決断によって、南・西外堀の復元に着手し、市としても世界遺産登録を目指す中、松本城を中心とした歩いて暮らせるまちづくりを進めています。

お城や寺社仏閣など、史跡を復元するにあたっては、どの時代においての復元とするのか、しばしば議論となります。2012年に復元工事が完了した東京駅も、創建された1914年の姿に戻すか、空爆で破壊された後に修復した1947年の姿にするのかが問われたといいます。

まずは市として、松本城とその周辺をどの時点での復元とすることを考えているのか、市の考え方を伺います。

(2)埋橋を立ち入り可能とすることについて

埋橋は60年前、昭和の大修理にあわせて、当時の松本市議会の提案により、観光振興・景観向上の目的で設置された橋であり、江戸時代や市の設定する幕末・維新期から存在するものではありません。

平成23年6月30日に発生した松本地震の際に、埋橋を渡った先にある埋門の石垣が被害を受け、崩落の危険性が生じたことから通行止めとなっています。

その後、回遊性の観点からの地元要望もあり、天守への入場は黒門で一本化することとなり、今でも通行止めとなったままになっています。

一方で、市民と観光客からすると、60年間架けられている馴染み深いものとなっており、松本地震が発生した7年前までは通ることが出来ていたため、その開通を望む声をよくお聞きします。

つい先週の話ですが、松本城西側の駐車場に車を停めて、お城公園内を通って市役所まで歩いていた所、観光客と思われる二人組のうち、一人が黒門から埋橋前まで様子を見に来ていたようで、「こっちの橋は渡れないみたいだ」と残念そうに話している光景を見かけました。

また、松本城を写した写真といえば、この赤い埋橋をワンポイントとして、天守閣をセットにした構図がよく撮影され、お城愛好家をはじめ、全国的にもひろく認知されている風景であると言えます。

そもそも、この橋が架けられたきっかけを考えれば、60年前当時の松本市議会の発案ということで、松本市政発展の一端でもあり、松本市における昭和の歴史の一節とも捉えられるわけですが、この橋について、松本城を中心としたまちづくりの一環として、再度通行できるよう市として判断することを提案します。

渡った先にある埋門の石垣耐震化や券売所設置などの課題もあるため、埋橋の途中まで、立ち入りのみ可能とすることが当面の目標であると考えていますが、そうなればお城の魅力も一段と高まり、人気の撮影・ビュースポットとして観光客にもPRできるように考えます。

見方を変えたときに、これから100年も経過すれば、この埋橋にかぎらず、昭和期の建築物も史跡・文化財として指定されていくのではないかと推測されますが、この埋橋を立ち入り可能とすることについて、市の見解を求めます。

以上です。それでは、また明日。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

2018年03月04日

明日、15時半頃に一般質問に登壇予定です。インターネットでライブ中継も行われます。

こんにちは。最年少松本市議会議員の青木たかしです。

明日、一般質問に登壇します。

日時:3月5日(月)15:30頃(私の前の質問者が終わる時間によって前後します。)

場所:松本市役所 東庁舎3階 議場

インターネット、テレビ松本でも中継が行われます。

松本市議会ライブ中継

http://www.city.matsumoto.nagano.jp/sigikai/sigikai_live_ustream.html

今回の質問では、大型ハード整備のうち、松本市立病院の規模適正化や、公共施設マネジメントの他、中信松本病院の後利用や松本城埋橋の件について取り上げます。

3日付市民タイムス一面より。中信松本病院後利用に関する現状と課題について、記事が掲載されました。

質問の概要はこちらから。

3日付市民タイムスにも質問の概要が掲載されています。

それでは、また明日。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

明日、一般質問に登壇します。

日時:3月5日(月)15:30頃(私の前の質問者が終わる時間によって前後します。)

場所:松本市役所 東庁舎3階 議場

インターネット、テレビ松本でも中継が行われます。

松本市議会ライブ中継

http://www.city.matsumoto.nagano.jp/sigikai/sigikai_live_ustream.html

今回の質問では、大型ハード整備のうち、松本市立病院の規模適正化や、公共施設マネジメントの他、中信松本病院の後利用や松本城埋橋の件について取り上げます。

3日付市民タイムス一面より。中信松本病院後利用に関する現状と課題について、記事が掲載されました。

質問の概要はこちらから。

3日付市民タイムスにも質問の概要が掲載されています。

それでは、また明日。

■

SNSの登録をお願いします。

twitter@aoki1230

Facebook青木たかし

Facebookページ青木 崇

タグ :一般質問